Leïla et Samira sont sœurs et vivent dans un quartier populaire de Montpellier. Leur grand frère Malik a le droit de sortir le soir mais pas elles. Cette nuit pourtant, elles décident de braver les interdits en faisant le mur.

Consultez la page Unifrance du film.

Contactez la société de production :

La Luna productions

Sébastien Hussenot

01 48 07 56 00

1. Photographie haute en couleurs,

2. Twist final,

3. Sujet rare.

Les grands frères font la loi dans certaines familles. Le logement familial peut alors devenir une prison pour les jeunes femmes quidésirent s’émanciper. Le monde de la nuit apparaît comme un espace de liberté à conquérir, mais la question de la réputation dans les quartiers empêche les jeunes femmes de s’épanouir.

Festivals :

Festival les pépites du cinéma (FRANCE) 2015 (Hors compétition)

Rencontres du court (FRANCE) 2016 (Compétition)

Festival international du Cinéma Méditerranéen de Montpellier (FRANCE) 2016 (Sélection parallèle)

Sifestival (GRECE) 2016

ALTER-NATIVE International Short Film Festival (ROUMANIE) 2016 (Compétition)

Rencontres Internationales des Cinémas Arabes (FRANCE) 2016 (Hors compétition)

Cinémaginaire - Festival Maghreb si loin si proche (FRANCE) 2017 (Compétition)

Festival Chrétien du Cinéma (FRANCE) 2017 (Hors compétition)

Dans l’appartement familial, Leila guette son frère Malik qui s’apprête à sortir en boîte de nuit. Dehors, Samira, la sœur aînée, se cache derrière un buisson. Leila et Samira n’ont pas le droit de sortir le soir. Malik l’interdit formellement, car il craint pour sa réputation. A la maison, c’est lui qui fait la loi.

Samira se lance dans la nuit pour rejoindre ses amis, mais elle tombe, en chemin, sur son frère. Il la ramène de force à la maison, furieux. Samira jette l’éponge, mais enjoint sa jeune sœur de tenter sa chance. Elle n’est jamais sortie le soir. Leila profite que ses parents soient absorbés par la télévision pour rejoindre des amis de Samira qui la prennent en voiture.

Pendant ce temps, Malik a retrouvé ses deux amis. En boîte, ils dansent et ils draguent, avec plus ou moins de succès. De son côté, Leila découvre le dancefloor dans un bar. Elle est enfin libre de danser et de s’amuser, mais regrette de ne pas pouvoir vivre de tels moments avec son frère. C’est alors qu’elle est abordée par José, un jeune homme qui connaît Malik et qui menace de lui répéter qu’il a vue sa soeur dehors en pleine nuit. Leila s’empresse de retourner chez elle.

Du côté des garçons, Alakim, un des amis de Malik, s’énerve contre le videur qui les fait sortir de la boîte de nuit. Sur la route, une dispute éclate dans la voiture et Malik perd le contrôle du véhicule.

Leila est de retour chez elle et raconte sa soirée à sa sœur. On frappe à la porte d’entrée. La mère ouvre : c’est la police, accompagnée de Malik menotté, qui vient signaler un grave accident de voiture dans lequel le garçon est impliqué. Il a percuté une autre automobile et une jeune femme est morte. Le père de Malik regarde son fils, désemparé, et le renie. Malik, en larmes, impuissant, regarde ses sœurs qui ne savent pas quoi dire. Il est embarqué par la Police.

Nadja Harek est née en Haute-Savoie, à Cluses, en 1971. Après l’obtention d’une Maîtrise de cinéma, elle réalise des documentaires sur la diversité dans le monde de la danse. En 2015, son film autobiographique « Ma famille entre deux terres » raconte les conséquences de l’immigration et de l’exil entre la France et l'Algérie. « Jamais ensemble » est son premier court métrage de fiction.

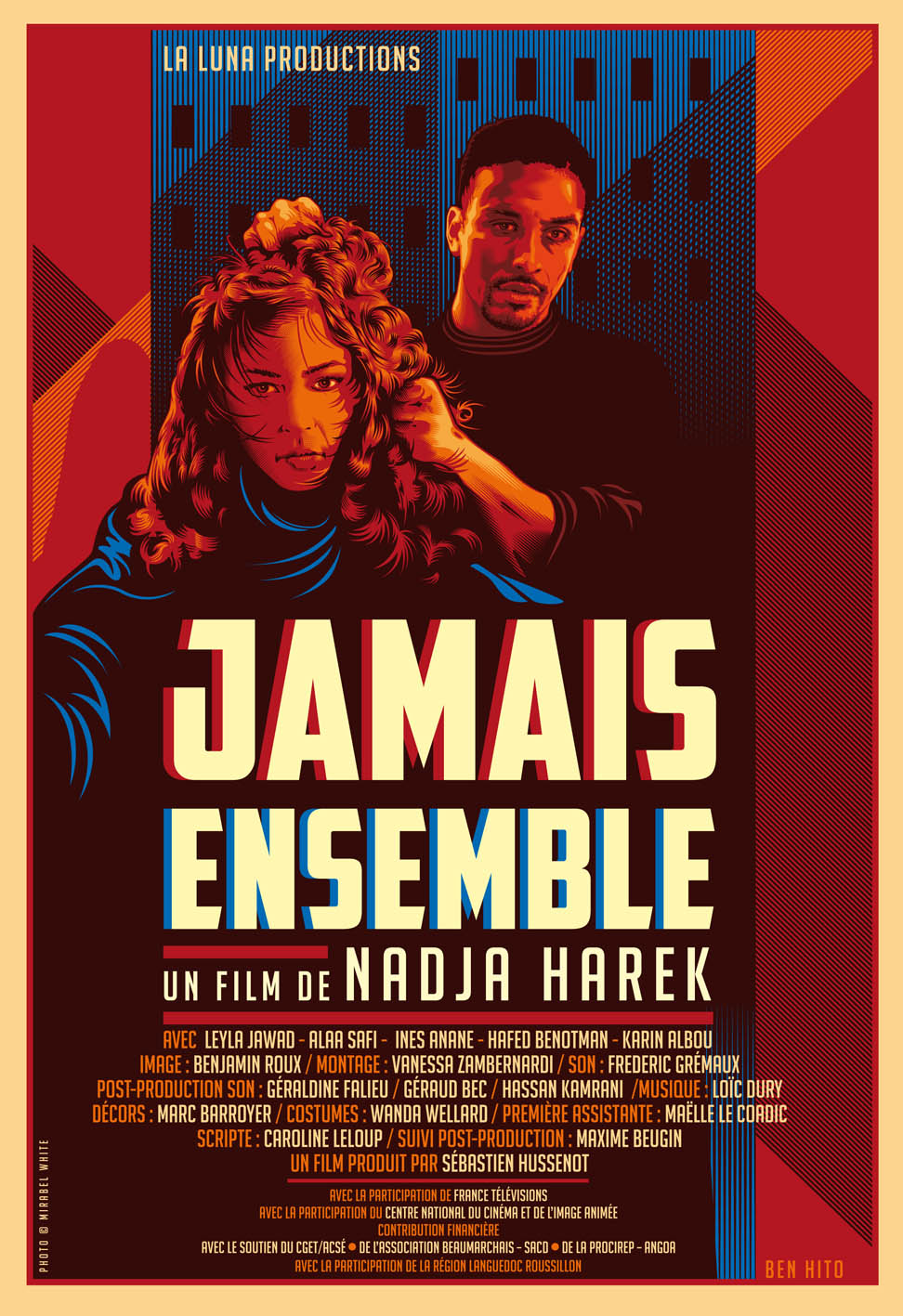

Dans « Jamais Ensemble », il y a une séparation très forte entre deux récits, deux façons d’envisager la sortie en boîte, et deux sexes. Cette séparation est signalée dés l’apparition du titre par les couleurs bleu et rouge, qui, chacune attachée à un mot, ne se rencontrent pas.

Le bleu, c’est la couleur reliée à Malik, le frère. C’est la couleur de la boîte de nuit où il danse avec ses amis, passant sa soirée à essayer de draguer les filles, se battant avec le videur. Le rouge, c’est la couleur de Samira et Leyla, avec une déclinaison chaude, le jaune (dans la chambre, dans la rue), et une déclinaison froide, le rose (aux abords du dancefloor). Le rouge, c’est la couleur du dancefloor que foule Leyla, découvrant une nouvelle forme de liberté, dansant avec ses amis sans chercher à draguer ni à séduire. Dans la soirée de Leyla, il n’y a que « des gens qui kiffent et qui sont cool », le Graal ultime pour toute jeunesse qui se pense éprise de liberté.

Malik porte autour du cou une plaque d’identification militaire, comme pour souligner sa virilité, sa puissance. Il a le pouvoir sur sa famille, et surtout sur ses sœurs avec qui il n’hésite pas à être violent pour asseoir son autorité – la mise en scène privilégie dans ces moments la caméra portée pour retranscrire cette violence.

C’est cette violence que craint Leyla quand José, une connaissance de Malik, la surprend en train de danser. Ce personnage, lié au frère, vient ré-introduire dans cette atmosphère rougeoyante de danse et de liberté, une tension sexuelle, une drague malvenue. Leyla est alors contrainte de fuir ce territoire de liberté qu’est la boîte de nuit, qu’elle découvrait dans une image ralentie qui soulignait son vertige et son excitation. Lorsque José profère sa menace, le son de la boîte de nuit qui les entoure s’éteint, ce qui appuie la force de la menace, la peur qu’elle produit sur Leyla.

Pourtant, dans cette séparation, dans cette relation conflictuelle basée sur la peur, l’interdit et la violence, la musique vient relier Malik avec sa sœur. Dans la boîte de nuit rouge, la chanson profère « time won’t let us stop ». Dans la boîte de nuit bleue, les paroles de la chanson répètent en boucle : « just can’t stop ». Dans un cas comme dans l’autre, on ne parvient plus à s’arrêter, le monde de la nuit a happé sa jeunesse, enivrée de s’oublier dans une danse libératrice. Cette jeunesse, éternellement séparée par des préjugés clivants, ne peut plus s’arrêter de danser, car cela voudrait dire arrêter d’être libre. La boîte de nuit est ici un symbole de « liberté ».

Mais un autre élément vient relier ce qui était séparé. Lors de l’accident de voiture, c’est une vive lumière rouge qui est projetée sur le visage de Malik. C’est que la victime de l’accident est une jeune femme. L’utilisation de la couleur rouge, jusqu’ici associée à Leyla, est ouverte à l’interprétation. On peut y lire la métaphore d’une violence commise sur les femmes en générale, et donc sur les sœurs, ou peut-être plus simplement la traduction d’un état où Malik n’est plus en contrôle, il n’est plus au pouvoir. C’est ce qu’on lit sur son visage à la fin du film quand les policiers l’embarquent : il est en larmes, perdu, impuissant. Ses sœurs le regardent sans prononcer un mot : ce n’est plus le même frère, autoritaire et violent, qui les a tourmentées au début du film. C’est leur frère, le vrai, dans toute sa faiblesse et sa fragilité.

Il disparaît dans le couloir du hall, et la caméra amorce un mouvement arrière qui vient chercher l’encadrure de la porte, qui créé comme un deuxième cadre à l’intérieur de l’image, ce qui produit une sensation d’enfermement sur les deux sœurs. Le tyran est puni, le dancefloor s’offrent à elle sans restrictions maintenant. Pourtant, ce qui est exprimé à l’image est un enfermement. C’est qu’elles restent prisonnières d’un monde où les frères et les sœurs ne pourront jamais danser ensemble.

- Pourquoi les sœurs n’ont-elles pas le droit de sortir le soir ?

- Quelle place prend le père dans la famille ? Quelle place prend le frère ?

- Repérez les couleurs qui ressortent dans le film. Quelle couleur pouvez-vous associer à Malik ? Et à Leyla ?

- Comment s’exprime selon vous la liberté dans le film pour Malik et Leyla ?