La réalisatrice, Isabelle Boni-Claverie, est noire. Elle a grandi dans un milieu privilégié et ne rencontre aucun handicap social supposé freiner son intégration. Pourtant, elle est victime de discriminations. La République lui aurait-elle menti ?

Regardez le film en vidéo à la demande sur le site d'Arte.

Contactez la société de production :

Quark Productions

22 rue du Petit Musc 75 004 Paris

01 44 54 39 50

Consultez la page internet du film.

1. Prise de conscience sur le racisme ordinaire,

2. Combat contre les clichés et les stéréotypes,

3. Analyse de l’influence coloniale.

C’est le racisme ordinaire, celui auquel on ne fait pas attention, celui qui n’est pas mal intentionné, que dénonce Isabelle Boni-Laverie dans ce documentaire. A travers sa propre histoire nourrie d’interventions de spécialistes et d’analystes, elle montre l’influence du passé colonial sur le regard porté sur les citoyens noirs de France et interroge sur ce que signifie être Français au 21e siècle.

Diffusion : Arte le 3 juillet 2015

Projections :

Institut Gabonais de l’Image et du Son

Maison Française de Columbia University

Festival du Film d’Education

AfroPunk

Fest. du film d’amour de Mons

Filmpodium FCAT

VERA Film Fest

TRT Documentary Days (Turkish Television Festival)

La réalisatrice Isabelle Boni-Claverie part de son histoire personnelle pour aborder la question du racisme en France. Née dans un milieu social privilégié, elle retrace le parcours de son grand-père, immigré ivoirien qui devient procureur général de la République, et celui de sa grand-mère qui fut une des premières femmes blanches à épouser un homme de couleur en France.

Malgré son appartenance à une classe sociale aisée, isabelle Boni-Claverie raconte avoir été victime de discrimination depuis l’âge de six ans. Elle fait l’analyse d’un « racisme ordinaire », qui remonte au passé colonial, à travers diverses archives qui vont des images de l’impérialisme colonial jusqu’aux discours stigmatisants des politiques, en passant par des extraits de sketchs de Michel Leeb. Elle nourrit sa recherche d’interventions de spécialistes.

Pour voir ce qui a pu évoluer depuis qu’elle a été diplômée, elle pousse à nouveau la porte de la Fémis, prestigieuse école de cinéma où elle se souvient avoir été la seule élève noire. Plaçant des hommes et des femmes face à la caméra, elle les interroge sur leur ressenti. Petit à petit se dessine le portrait d’une France enlisée dans des idées reçues sur ses citoyens de couleur. Ce sont ces clichés que le film tente de déconstruire, en libérant la parole des personnes discriminées.

Isabelle Boni-Claverie est née le 27 février 1972. A l’âge de 22 ans, elle prend en charge les pages cinéma de la prestigieuse « Revue noire », et collabore pendant cinq ans avec Afrique magazine.

Après des études de Lettres Modernes à la Sorbonne et d’Histoire de l’Art à l’École du Louvre, elle étudie le cinéma à la Fémis. Elle réalise des courts métrages primés internationalement, puis s’oriente vers le documentaire.

Elle travaille également activement comme scénariste pour la télévision.

Un manège tourne. Isabelle Boni-Claverie, la réalisatrice, regarde ses enfants s’y amuser en toute innocence. Demain, ce seront eux qui poursuivront le combat. Car la lutte pour faire changer les mentalités, et le regard porté sur la couleur de peau, est de longue haleine. Même si, plusieurs protagonistes du documentaire le soulignent, le racisme recule avec le temps. Mais qu’en est-il de ce racisme ordinaire, ces allusions innocentes sur la chaleur qu’une personne noire supporterait mieux, ces questions sans arrière-pensée sur les origines de cette personne, ces petits commentaires humoristiques sur sa fainéantise supposée, ces méprises maladroites qui font qu’on la prend souvent pour un serveur ou une serveuse ?

Le manège est une image ambiguë, car il évoque autant l’innocence de l’enfance qu’un mouvement qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Un cycle de racisme incessant qui s’alimente lui-même. Cette innocence, Isabelle Boni-Claverie l’a perdue très tôt, à l’âge de six ans, quand sa maîtresse lui a fait jouer Balthazar dans la crèche de l’école. Isabelle, elle, rêvait d’être Marie, mais s’est retrouvée à jouer le rôle qui lui « correspondait » : celui d’un homme, parce qu’un homme noir. Elle prend alors conscience, pour la première fois, qu’elle est noire de peau : « cette couleur de peau à laquelle je n’attachais aucune importance me définissait aux yeux des autres ».

Pourtant, Isabelle Boni-Claverie vient d’un milieu social élevé, aisé, privilégié. Elle raconte avoir passé des vacances avec l’actuel roi de Hollande. Mais, comme le souligne un intervenant : « la classe n’efface pas la race ». Bien que son père « adoptif » (elle a été élevée par son oncle et sa tante qu’elle appelle ses « parents ») ait été membre éminent de la « bonne société anglaise » de Pau, Isabelle a connu la discrimination. A travers son parcours, on comprend que le racisme n’est pas réservé à ce « jeune de banlieue dealer de drogue » dont les médias aiment faire la caricature. Si la lutte des classes est une réalité essentielle de notre société, elle n’est pas directement rattachée à la lutte contre les discriminations raciales. Ainsi, lorsqu’elle veut acheter un maillot de bain dans une boutique de luxe hors de prix, parce qu’elle en a les moyens, Isabelle Boni-Claverie est prise pour la vendeuse. Bien qu’elle fasse partie de la caste supérieure du système, elle est victime du racisme quotidien, tout comme le jeune de banlieue, stigmatisé pour être né dans le mauvais quartier.

Les préjugés racistes qui contaminent l’imaginaire collectif français sont donc présents dans toutes les strates sociales, les plus basses comme les plus hautes. Ils ne s’érodent pas à mesure que le statut social augmente. Lorsque Isabelle Boni-Claverie rencontre le président de la bonne société anglaise de Pau, une gêne s’empare de lui, et il bégaye des explications maladroites : « non il n’y a pas d’autres races – enfin, d’autres couleurs, que des Français, des Anglais et des Américains », se justifiant en disant qu’ « il faut quand même un savoir-vivre ». Nous comprenons les préjugés tenaces qui s’accrochent dans l’imaginaire de ce monsieur : la couleur de peau est déterminante de la nationalité et les personnes noires n’ont pas l’éducation nécessaire.

La réalisatrice retourne également à la prestigieuse école de cinéma de la Fémis, où elle a eu la chance d’avoir cette « éducation nécessaire », puisqu’elle y était la seule noire lorsqu’elle y étudiait. « On ne va pas changer des années d ‘inégalité en un tour de bras » explique l’ancien directeur de l’école, Marc Nicolas, avant de poser la question des quotas : faut-il en imposer pour assurer la justice sociale et la représentativité des minorités ? La Fémis a mis en place « Égalité des chances », un groupe de préparation aux concours d’entrée de l’école pour des jeunes issus de quartiers populaires. La réalisatrice filme leur entrain et leur questionnement identitaire : « on est tous des étrangers » dit la charismatique rousse qui semble mener la bande. Mais encore une fois, malgré toute cette bonne volonté, les visages des heureux élus sont très majoritairement blancs.

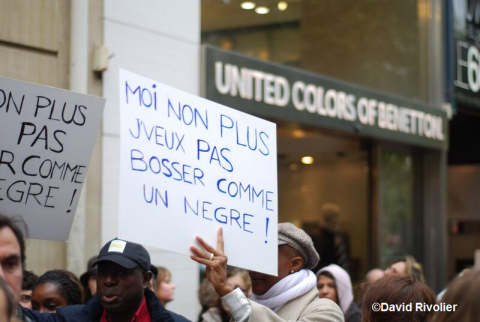

Isabelle Boni-Claverie pointe du doigt les stéréotypes véhiculés par les médias. Même si les idées reçues issues de l’imaginaire colonial (comme « un noir sait danser » ou l’image du noir somnolant en dreadlocks symbolisant «la paresse») se font plus rares, la télévision française continue depuis dix ans de laisser passer des propos stigmatisants. « Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un Nègre… Je ne sais pas si les Nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin… » Ce sont ces propos tenus par Jean-Paul Guerlain, célèbre créateur de parfums, dans une émission populaire en 2010, qui ont poussé la réalisatrice à entrer dans le militantisme. Elle dénonce le « gentil racisme » qui existe encore dans la télévision française post-coloniale : les sketchs de Michel Leeb caricaturant un immigré africain dans les années 80, le discours de Sarkozy qui s’adresse à la jeunesse africaine en 2007 en osant : « l’homme africain n’est pas rentré dans l’histoire. Il vit avec les saisons et répète les mêmes gestes. Jamais il ne s’élance vers l’avenir », en passant par toutes les publicités racistes qui continuent de propager une idéologie colonialiste.

La réalisatrice s’indigne également face à la minimisation de ces stéréotypes. L’intelligentzia française n’y voit pas d’inconvénient majeur et estime qu’on a encore le droit de « péter de travers » pour reprendre les termes d’un éminent spécialiste convié sur un plateau télévisé. Isabelle Boni-Claverie se pose alors la question : « est-ce que dans l'imaginaire commun, un Français c'est un blanc ? » Heureusement quelques « miraculés » parviennent à faire bouger les lignes : Harry Roselmack est le premier journaliste noir choisi pour présenter le JT de 20h en 2006, et Rama Yade s’engage auprès de Sarkozy ; elle devient un symbole de la diversité. Mais depuis le départ de Roselmack, les Noirs restent quasiment invisibles à la tête des JT, et Rama Yade a été lâchée par le parti qui l’avait mise sur le devant de la scène. Le film nous interroge : est-il possible de dépasser ce statut « publicitaire », « porte-étendard », qui semble se cantonner à une paternaliste tape dans le dos ?

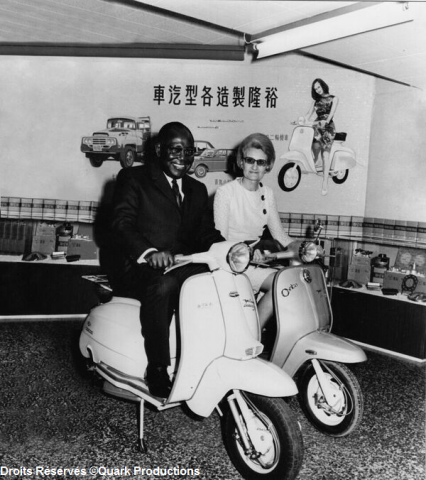

Pour raconter le racisme, Isabelle Boni-Claverie puise dans son histoire intime, et la met en perspective avec l’Histoire de France. Petites et grandes histoires viennent s’éclairer mutuellement, pour nous montrer que l’idée d’un homme blanc dominant n’a pas encore déserté nos consciences depuis l’impérialisme colonial. Alfonse Boni, le grand-père de la réalisatrice, est né en 1909, en Côte d’Ivoire. Il a connu la colonisation, qui permettait aux occidentaux de mettre la main sur les richesses naturelles des pays occupés. Les hommes colonisés étaient utilisés comme main d’œuvre ou chair à canon – des images d’archive les montrent exploités et faméliques. Alfonse Boni a eu la chance de pouvoir aller faire des études en France. Sur la photo de classe, il est le seul noir. Comme Isabelle, des années plus tard, fut la seule personne de couleur à la Fémis.

La grand-mère de la réalisatrice, elle, est née dans le Tarn, à Gaillac. C’est une des premières femmes blanche à avoir épousé un homme noir – la cérémonie s’étant faite à minuit, en toute discrétion. A l’époque des « expositions coloniales », de véritables zoos humains où les Noirs étaient exhibés comme des animaux en cage, cette union entre un noir et une blanche avait fait grand bruit dans le village. C’était un couple de pionniers. Alfonse Boni devint Procureur général de la République. Ironiquement les élites noires étaient plus nombreuses et plus reconnues au siècle dernier.

La mère (adoptive) de la réalisatrice fut, elle, la première journaliste noire à interviewer un chef d’État – une Roselmack avant l’heure. Le père d'isabelle Boni-Claverie était juriste et a transmis à sa fille des valeurs "vieille France" pour lui ouvrir les portes de la société, convaincu, à tort, que le statut social et les bonnes manières suffiraient à protéger sa fille des discriminations et du racisme. Isabelle Boni-Claverie découvre le militantisme à l’âge de 19 ans, aux États-Unis, où des grands rassemblements sont organisés pour lutter contre le racisme. Elle reproduira ce militantisme américain en 2010 en lançant une campagne de boycott contre les produits Guerlain suite aux remarques racistes proférées à la télévision par Jean-Paul Guerlain.

Entre-temps, les émeutes des banlieues ont éclaté en 2005, menées par une jeunesse « qui réclamait ce qu’elle est en droit d’obtenir : la possibilité d’étudier, de travailler, de vivre comme n’importe quel autre Français ». Le combat contre les stéréotypes et celui pour changer les représentations devient alors une urgence commune. Les idées reçues sur les Noirs ont la peau dure. Elles sont presque toutes fondées sur l’idée qu’une personne noire est inférieure intellectuellement par nature. Un homme raconte qu’il tenait un stand pour un concours, et que les examinateurs disaient en passant devant lui : « sur le stand d’avant, on avait un aveugle, et sur ce stand-ci on a un noir », comme si être noir de peau était un handicap au même titre que la cécité.

Cette anecdote s’inscrit dans une série de témoignages. Des portraits où des personnes noires de tous âges et de toutes classes racontent, sur un fond uni et neutre, comment elles ont été victimes de discriminations quotidiennes. Isabelle Boni-Claverie crée un espace de parole qui nous rappelle que si la République se définit comme « aveugle à la couleur », les discriminations sont en pratique bien réelles et aboutissent à un sentiment d’exclusion et d’injustice de toute une partie de la population française. Lorsqu’une jeune serveuse raconte que des militants du Front National lui ont lancé des biscuits en l’insultant et en la forçant à ramasser, nous comprenons que si la République est idéologiquement aveugle à la couleur, le peuple de France ne l’est pas toujours.

La réalisatrice interroge alors ce qu’est être Français, historiquement, anthropologiquement, et légalement, à travers des intervenants spécialisés. Et si le premier communautarisme, toutes classes confondues, était celui des blancs hétérosexuels ? Mais si la classe n’efface pas la race, il ne faut peut-être pas oublier que la classe efface, toujours, l’égalité. Si la petite-fille d’un procureur de la République et le jeune de banlieue déscolarisé sont égaux face aux discriminations raciales, ils ne le sont pas face au destin social. Le film pose alors la question, presque malgré lui : faut-il choisir son combat entre l’égalité raciale et l’égalité sociale ? Ou faut-il mener les deux combats, ensemble, de front ?

– Pourquoi peut-on dire que « la classe n’efface pas la race » ?

– Pourquoi le directeur de l’école de cinéma la Fémis pense-t-il qu’il faille instaurer des quotas ?

– Retracez le parcours du grand-père de la réalisatrice.

– Quels stéréotypes sur les Noirs pouvez-vous relever à travers les anecdotes des personnes victimes de discrimination qui racontent leurs histoires face à la caméra ?

– En quoi peut-on dire que la télévision française véhicule une idéologie post-colonialiste ?

– Dans le cadre de la diffusion du documentaire, le journal « Libération » avait invité à twitter sur le hashtag « #TuSaisQueTesNoirEnFranceQuand », afin de permettre aux victimes du racisme ordinaire de témoigner et partager leurs expériences.