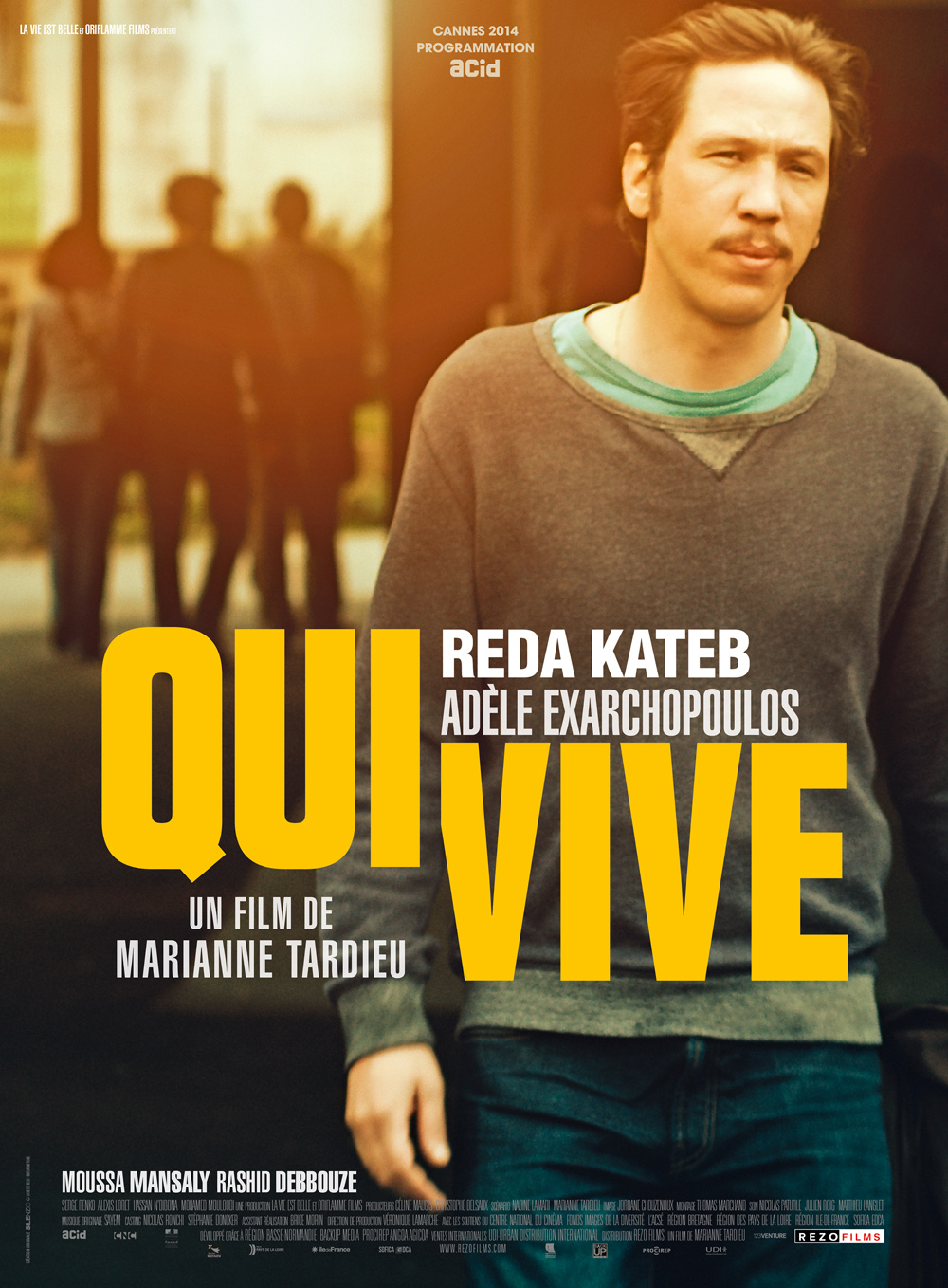

Retourné vivre chez ses parents, Chérif, la trentaine, peine à décrocher le concours d’infirmier. En attendant, il travaille comme vigile. Mais une bande de jeunes le pousse à bout…

Retrouvez les offres Vidéo à la demande pour le film "Qui vive" sur le site de référencement VOD du CNC.

Ou visionnez le film en VAD sur Youtube.

Contactez la société de distribution :

REZO FILMS

Responsable Programmation : Florent Bugeau

Tel : 01 42 46 96 10

Assistant Programmation : Bernard Frigier

Tel : 01 42 46 72 20

Téléchargez le dossier de presse complet du film et consultez la page internet officielle du film.

1. Un sujet rare : la grande banlieue en province,

2. Reda Kateb, sensible et intense,

3. Un naturalisme entre douceur et violence.

Comment trouver sa place quand on vient d’une banlieue morose où le déterminisme social règne ? Chérif veut s’en sortir et réaliser son rêve : devenir infirmier. Mais les conditions précaires de son travail d’agent de sécurité et le harcèlement de jeunes désœuvrés mettent son ambition à l’épreuve. La réalisatrice dépeint une banlieue où il est difficile de ne pas faire d’écart, de rester dans le droit chemin et où la violence peut rattraper n’importe qui.

Festivals

Programmation ACID, Festival de Cannes 2014,

Festival International du Film de Karlovy Vary 2014, République tchèque,

Festival International du Film de La Rochelle 2014,

Festival de São Paulo 2014 – Section New Filmmakers, Brésil,

Festival International du Film Francophone de Tübingen, 2014, compétition, Allemagne,

Festival Paris Cinéma 2014,

Festival de Femmes de Salé 2014, Maroc.

Chérif fait ses premiers pas dans son nouveau boulot : il est agent de sécurité pour un magasin, dans un centre commercial situé en banlieue provinciale. Contrairement à son ami Abdou, Chérif est mal à l’aise à ce poste. Mais il a besoin d’argent : à trente ans, il est retourné vivre chez ses parents. En parallèle, il prépare le concours pour devenir infirmier. Reçu à l’écrit, il doit maintenant passer l’épreuve de l’oral.

Au centre commercial, Chérif se retrouve confronté à une bande de jeunes adolescents désœuvrés qui s’amusent à le provoquer. Petit à petit, les provocations vont grandissantes et Chérif a de plus en plus de mal à garder son calme face aux ados. Lorsqu’il pense avoir raté son oral pour le concours d’infirmier, il perd son sang-froid et il s’en faut de peu pour qu’une bagarre éclate.

Il fait la rencontre de Jenny, qui travaille dans un centre éducatif pour enfants et commence à la côtoyer, puis finit par sortir avec elle. Mais alors qu’il l’emmène voir un concert de rap dans un bar tenu par un ami d’enfance, Walid et Djim, deux jeunes de la bande du centre commercial présents au concert viennent à nouveau le provoquer. Furieux, Chérif agresse Djim, et ses amis doivent intervenir pour les séparer. Chérif va alors trouver Dedah, un autre ami d’enfance, qui semble connaître les jeunes. Dedah est devenu un caïd, et promet à Chérif que les adolescents le laisseront tranquille s’il accepte de lui donner des informations sur la prochaine livraison du magasin.

Chérif lui donne les informations nécessaires. Le soir de la livraison, il est de garde avec Abdou et deux autres vigiles. Les hommes s’étonnent du retard de la livraison. Lorsque le camion arrive enfin, il est poursuivi par des motards qui tente de l’arrêter. Malgré les tentatives de Chérif pour les retenir, les vigiles vont à la rencontre des braqueurs. Il s’agit de quatre adolescents de la bande du centre commercial. La situation dérape : Abdou est blessé par balle au bras. Les jeunes fuient avec le camion mais l’un d’eux, Walid, est tué par un des vigiles.

Suite au drame, Chérif reste enfermé chez lui et rompt avec Jenny. La police fait le lien entre lui et Dedah et vient l’arrêter. Lors de l’interrogatoire, Chérif nie toute implication. La mort de Walid est médiatisée, et Chérif se retrouve seul, rejeté de ses amis, tandis que Dedah a quitté le quartier. Abdou se remet de sa blessure et reprend le travail, mais se doute que Chérif a rencardé Dedah sur la livraison et refuse de lui parler. C’est par son travail de vigile que Chérif retrouve une stabilité : son patron décide de le prendre sous son aile et de le faire travailler comme agent dans des soirées chics.

Quelque temps plus tard, Chérif a réussi le concours d’infirmier. Il est entouré d’étudiants passionnés comme lui. La reconstitution judiciaire de la nuit du drame a lieu, et Chérif se retrouve de nouveau face à Djim, qui a été arrêté. Il choisit de ne pas révéler que c’est Djim qui a tiré sur Abdou, donnant une chance à l’adolescent de se construire un autre avenir.

« Je voulais aussi raconter un monde qui m’est proche : les quartiers de la grande banlieue, la défiance envers les jeunes de ces quartiers, et la tension sociale qu’on y trouve », Marianne Tardieu.

Marianne Tardieu est née en 1976 à Lyon. Elle s’oriente vers le cinéma après des études de philosophie et intègre l’école Louis-Lumière. Elle co-réalise un moyen-métrage, « Les gueules noires », en 2008, puis travaille par la suite comme assistante et cheffe-opératrice. « Qui vive » est son premier long métrage, présenté au festival de Cannes en 2014 dans la section ACID.

La première image du film est une prise de vue en caméra de surveillance. La silhouette de Chérif y apparaît pixelisée, indéfinie. Son visage n’est pas reconnaissable, identifiable. Il est également décentré dans l’image, ce qui accentue l’idée d’un personnage en marge, qui a perdu son identité.

« La cravate ça va pas » lui dit son boss. Le costume-cravate est comme un « déguisement » que Chérif porte à contrecœur et dans lequel il ne se reconnaît pas. Avec ce costume, il doit jouer le « rôle du vigile », rôle qu’il ne joue pas très bien, puisqu’il est incapable de se faire respecter de la bande de jeunes du centre commercial, et ne parvient pas à empêcher les vols dans le magasin. Le costume qu’il doit enfiler tous les jours au travail participe de sa crise d’identité. Chérif est à la frontière de deux mondes, d’un côté le magasin dont il doit défendre l’accès, et de l’autre la cité d’où il vient, symbolisée par la bande d’adolescents.

De plus, Chérif est mis sous tension par les conditions précaires de son travail. Son patron lui demande régulièrement d’enchaîner des journées et des nuits de surveillance, et la paye est minime – Chérif croit d’ailleurs au départ qu’il y a une erreur sur sa fiche de salaire. A trente ans, il est retourné vivre chez ses parents, dans une « grande banlieue », située en province, où la grisaille monotone domine dans les images du générique qui défilent sur une musique atmosphérique. Cette banlieue est filmée comme un univers morose, dont Chérif confie à son ami et collègue Abdou qu’il veut en sortir, déterminé à « s’en sortir ». Abdou est l’inverse de Chérif, son miroir : il apprécie d’être agent de la sécurité et dirige l’équipe de foot du quartier. Il représente la banlieue du collectif, du vivre-ensemble. Chérif lui est piégé dans sa solitude.

Cette solitude se traduit visuellement par une récurrence de cadrages rapprochés sur Chérif où tout est flou autour de lui. La proéminence du flou l’isole dans le cadre, le coupe de son environnement. On peut repérer cette façon de filmer Chérif lorsqu’il fait le vigile devant le magasin par exemple, où quand il gère les entrées pour la fête « bourgeoise » : Abdou refuse de lui adresser la parole, devinant son implication dans le braquage du camion (« ça se voyait sur ta face »), il lui tourne le dos et s’éloigne. On a alors un bon exemple de ce type de cadrage lorsque Chérif regarde partir son ami, abandonné de tous : il est comme perdu dans l’image, isolé du reste de l’environnement par le flou qui l’entoure.

Cette façon de filmer Chérif est donc principalement associée à son travail comme vigile. Mais tout au cours du film, la réalisatrice nous fait ressentir la solitude du personnage à travers tout un tas de petites scènes anodines qui créent un sentiment de langueur, de routine, d’attente. Il peut s’agir de scènes où Chérif est assis dans le RER, de la scène où il range méthodiquement les barrières de la fête bourgeoise, de scènes quotidiennes dans l’appartement de ses parents, ou de scènes où il fume une cigarette entre deux surveillances….Toutes ces petites scènes ralentissent consciencieusement le rythme du récit pour exprimer la routine et la solitude dans lesquelles Chérif est enfermé.

Lorsque les enfants descendent du bus, la première fois que Chérif rencontre Jenny, la réalisatrice fait durer le plan sur lui – il ne se passe rien à l’image, Chérif est assis dans le bus, les enfants sont descendus et le bus s’est remis en marche, mais le plan continue. Cette longueur laissée dans le plan exprime encore la solitude du personnage, et ce cadrage reviendra, lorsque Chérif, à nouveau dans le bus, croise le regard de Jenny par la vitre après leur rupture. Même cadrage sur Chérif, même longueur dans le plan, cette scène fait écho à celle de leur rencontre, pour souligner que Chérif est retombé dans la solitude qu’il connaissait avant de sortir avec Jenny. Il est même encore plus seul, rejeté par ses amis après le drame de la nuit du braquage : « je veux plus te voir dans le quartier » lui dit un de ses amis d’enfance.

Le quartier, justement, est sous le joug du déterminisme social auquel Chérif veut échapper à travers le concours pour devenir infirmier. Son entourage, composé de ses amis de jeunesse, donne l’image d’une banlieue enlisée, qui a échoué à prendre l’ascenseur social : un barman, un glandeur et un caïd. Ce dernier, nommé Dedah, a une belle voiture pour afficher sa réussite « alternative » (il opère dans le banditisme), répondant aux clichés des caïds de quartiers qui roulent avec des voitures qui projettent une image de succès afin d’attirer les jeunes dans leur sillage. La réalisatrice met aussi en avant l’aspect collectif (le football) et l’animation de quartier à travers le concert de rap, montrant ainsi une jeunesse qui n’est pas seulement dans la délinquance. Mais globalement, la banlieue dans le film est un univers morose, aux couleurs ternes, qui contraste avec les parterres de fleurs de la fête bourgeoise où Chérif, qui vient de la cité, ne se sent pas à l’aise lorsqu’il gère le contrôle des entrées – il a investi un territoire dont il ne connaît pas les codes.

« C’est traître ce truc, c’est doux et on s’en rend pas compte » dit le patron de Chérif en parlant d’un champagne. Sous cette phrase se cache toute l’ambition du film : sous l’apparente douceur de la mise en scène se cache une violence sourde, systémique et sociale, à laquelle il semble impossible d’échapper. C’est aussi l’ambiguïté de Chérif lui-même, qui est capable d’être doux et bienveillant, comme dans la scène dans le bus avec les enfants, mais qui renferme une violence prête à exploser (comme lorsqu’il se jette sur Djim pendant le concert de rap).

Il y a une dimension « western » dans le film, dans la confrontation entre Chérif et les jeunes du centre commercial. Le nom du personnage renvoie directement à une imagerie de cow-boys, ce qui est souligné par la petite animation créée par les enfants dont s’occupe Jenny, et qui ont représenté « Chérif » avec une étoile de « Shérif ». Pour la bande du centre commercial, il représente l’ordre, l’autorité, dans un territoire qu’ils cherchent à s’approprier (celui du centre commercial). Le parking est leur royaume, ils le montrent en y faisant exploser des pétards en toute impunité.

C’est donc par « principe » que ces jeunes ne respectent pas Chérif ; de par sa fonction de vigile, il représente une autorité à mater. Au contraire, Djim se tait lorsque Dedah le caïd lui colle une violente baffe et lui ordonne de continuer à décharger le camion. Djim s’efface devant la position de caïd de Dedah. La violence qu’il fait subir à Chérif, il la subit lui-même, soumis à l’autorité de Dedah. Djim est sous la domination du caïd.

Mais Chérif représente aussi celui qui veut sortir de la cité, celui qui la renie. Le costard s’oppose au survêtement. Aux yeux de ces jeunes, il a quelque chose d’un traître. La bande du centre commercial représente la cité qui tire Chérif en arrière, l’empêche de s’émanciper, le pousse sur le mauvais chemin (il fera un pacte avec Dedah pour se débarrasser des jeunes). C’est la violence du quartier qui le rattrape. Dès de la première confrontation avec la bande à Djim, l’utilisation de la caméra portée traduit l’instabilité et la tension de la situation. Si la réalisatrice travaille beaucoup sur « l’attente » (le rythme parfois lent du montage avec des scènes anodines), si elle met en avant des moments où il ne se passe rien, c’est pour mieux que le spectateur redoute qu’il se produise quelque chose.

C’est particulièrement sensible lorsque Chérif sort du centre commercial et passe devant les jeunes qui traînent sur le parking. Par deux fois, on suit la sortie de Chérif dans un mouvement en caméra portée. L’instabilité du cadre fait ressortir la tension que ressent Chérif, et la longueur du plan laisse planer la menace qu’un coup d’éclat surgisse. Lors des instants qui précèdent le braquage du camion, Chérif fume une cigarette à côté d’Abdou. Les personnages se demandent pourquoi le camion a du retard, et la réalisatrice fait durer la scène pour que le spectateur, une nouvelle fois, redoute ce qui va arriver. Cette fois, le coup d’éclat advient, et le drame se produit.

Lorsque Chérif passe son oral pour le concours, ses mains traduisent sa nervosité. Il n’est jamais réuni à l’écran avec ses examinateurs, il y a comme une séparation, une distance. La scène de l’interrogatoire de police reprend un montage similaire : le montage sépare Chérif des personnes qui l’interrogent. Il est examiné de la même façon lors de son concours que lors de l’examen de police. En résulte une pression qui s’exerce sur le personnage, et il n’est pas anodin que Chérif perde son calme pour la première fois face à la bande du centre commercial dans la scène qui suit immédiatement celle de l’oral du concours. Il subit une pression sociale qui relate une violence du quotidien.

La banlieue est un microcosme dans lequel tout le monde se connaît – difficile d’échapper aux gens avec qui ont est en conflit. Lors du concert de rap, Chérif se retrouve nez à nez avec Djim et Walid. La sphère professionnelle rejoint la sphère privée, son travail de vigile le rattrape dans son quartier comme la cité l’avait rattrapé dans le centre commercial. Comment réagir alors face aux provocations des deux adolescents ? Chérif aurait-il dû ne rien faire ? Comment se défendre sans tomber dans la violence ? Le film montre à quel point il est difficile de trouver la réaction adéquate face à des jeunes abandonnés par le système. « T’as essayé de discuter avec eux ? » demande Dedah à Chérif, mais celui-ci se contente de répondre : « oui mais ils ont rien dans la tête ». De part et d’autre, le dialogue est coupé, les préjugés l’emportent. Lors du braquage du camion, les vigiles ne savent pas non plus comment réagir, s’il faut intervenir, rester en retrait, s’il est de leur devoir d’arrêter les jeunes braqueurs. Il y a indécision. Un vigile finit par lâcher son chien sur Walid, et Chérif prend le parti des jeunes en essayant de sauver l'adolescent blessé. Il n’y a plus de « camps » bien dessinés, chacun est face à l’exercice de la violence, comme spectateur de sa propre réaction.

Jenny est loin de toute cette agitation violente. Elle travaille dans un centre éducatif qui accueille des enfants « sans problèmes », pour qui elle met en place des activités artistiques qui font comme une bulle de poésie dans le film. Elle représente la paix tant recherchée par Chérif, et la relation de Jenny avec les enfants du centre contraste avec la relation que Chérif entretient avec les adolescents du centre commercial. Comment étaient ces adolescents lorsqu’ils étaient enfants, quel parcours ont-ils eu ? Ont-ils eu la chance de s’ouvrir sur le monde à travers la création artistique ?

Chérif finit par se retrouver dans la même situation que ces jeunes dont il voudrait se distancier : dans le giron de la police, lié à la criminalité de banlieue. Lors de la perquisition, il doit affronter le regard sombre de ses parents. L’exacte inverse de l’émancipation sociale à laquelle il aspirait. La caméra de surveillance qui lui faisait perdre son identité l’incrimine maintenant face à la police : elle a enregistré son altercation avec la bande de Djim. Chérif est partagé entre le statut de « surveillant » et celui de « surveillé ». Surveillant, il l’était dans son précédent travail – pion dans un collège. Il l’est de nouveau dans son travail de vigile. Surveillé, il l’est face aux caméras du centre commercial qui enregistre ses moindres faits et gestes.

Un équilibre se trouve lorsque son patron lui propose de reprendre le travail quelque temps après la mort de Walid. On retrouve Chérif devant les écrans de contrôle des caméras du centre commercial. S’exprime alors le début d’une progression sociale : Chérif est passé de l’autre côté des caméras. Du côté du contrôle. Son ascension se fait jusqu’à cette fête bourgeoise qui le fait changer de territoire, sortir de la banlieue. Son patron qui lui imposait un rythme de travail indécent pour un salaire minime, est paradoxalement la personne qui va lui donner l’opportunité de se reconstruire. Après la soirée principale se joue en coulisse la fête des employés. Chérif, hésitant, commence à danser parmi eux. La caméra, pour la première fois, le lâche, sort de son poing de vue, pour aller filmer les employés qui s’amusent. Le temps d’une scène, Chérif perd son statut de personnage principal, il devient un employé parmi les autres, comme les autres. Dans cet anonymat, parmi des gens de différents statuts sociaux (son patron est également présent), il gagne en liberté. La violence de la banlieue n’est plus là.

Dans la scène suivante, nous découvrons que Chérif a réussi le concours d’infirmier. Contrairement à la scène de l’oral, il est réuni avec les autres étudiants dans le cadre. Il n’est plus seul. Il était un mauvais vigile, dans le mauvais rôle, mais il est un bon infirmier – tous les autres le regardent admiratif de ses compétences. Il a trouvé sa voie. Il arrive alors serein à la reconstitution du soir de la mort de Walid. La colère l’a quitté. La reconstitution se passe tout en douceur, comme si Chérif, Djim et les vigiles répétaient une scène de théâtre. En rejouant la violence, ils la désamorcent.

Chérif a trouvé sa voie, sa place dans la société à travers ses études d'infirmier. Sa colère a alors disparu, il est serein. Pour échapper à la violence, et pour en soustraire les autres, il faut commencer par s’accomplir soi-même. Chérif et Djim en viennent à s’entraident pendant la reconstitution ; « comme ça ? » lui demande tranquillement l’adolescent en essayant de mimer un coup de pied. Lors du braquage, Chérif se tenait en retrait, il était spectateur de la scène. Il doit pour la reconstitution retrouver sa position. Il doit prendre position. Il choisit alors d’innocenter Djim. Il le laisse partir. Il le libère. Il enterre la hache de guerre et brise le cycle de la haine. Le titre du film, « Qui vive », pourrait référer à cette attitude qui consiste à être sur ses gardes, dans l’attente d’une attaque. Mais il n’est pas épelé « qui-vive », le trait d’union a disparu. Le titre devient alors une invitation à vivre, avec détermination, et sans haine.

– Selon vous, pourquoi les jeunes du centre commercial s’en prennent-ils à Chérif ?

– Commentez la réaction de Chérif lorsqu’il agresse le jeune Djim lors du concert de rap.

- Quelle vision Chérif a-t-il de la banlieue et de son travail ? En quoi contraste-t-elle avec celle de son ami Abdou ?

– Pourquoi Chérif rompt-il avec Jenny ?

– Pourquoi peut-on dire que la dernière scène du film est une réconciliation ?

– Le tournage a eu lieu en Bretagne (en grande partie à Rennes) et dans les Pays de la Loire (Guérande, Nantes et Rezé).

– En raison du petit budget du film et du planning chargé de Reda Kateb, le tournage n’a duré que 25 jours, ce qui est peu pour un long-métrage.