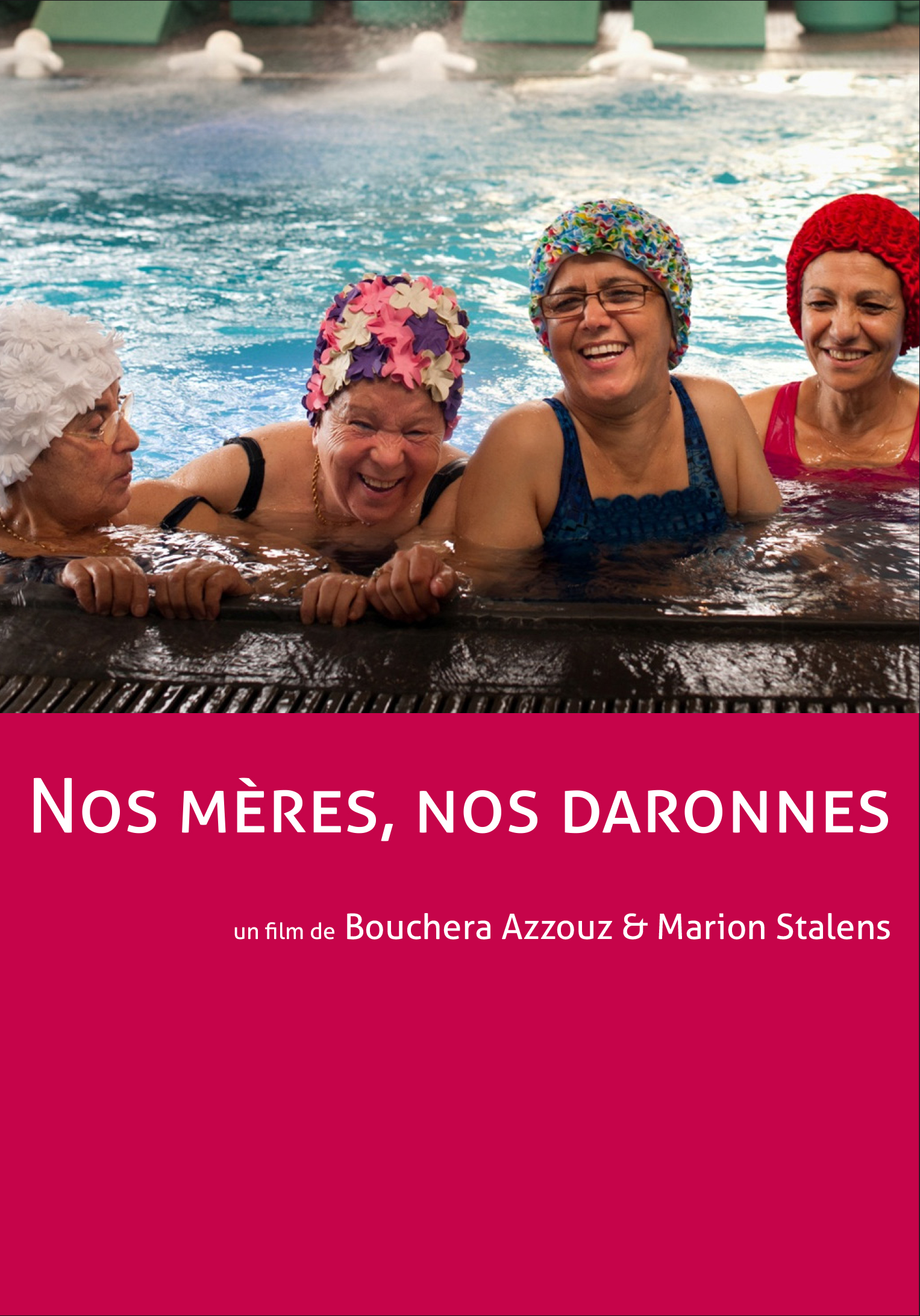

Rahma, Sabrina, Yamina, Aline, Habiba, et Zineb sont amies de longue date. D’origine, de religion et de culture différentes, elles racontent comment elles ont gagné leur liberté de femmes.

Regardez le film gratuitement sur Youtube.

Contactez la société de production :

DE L’AUTRE CÔTE DU PERIPH’

Cité du cinéma 20 rue Ampère 93 200 Saint-Denis

Tél : 09 83 35 58 33

Consultez la page internet du film.

1. Les daronnes ont la parole,

2. Témoignages rares et touchants,

3. Image positive de la vie en banlieue.

Six femmes sexagénaires, habitantes de Bobigny, « au-delà du périph’ », racontent leur long combat pour s’émanciper en tant que femmes. En donnant la parole aux « daronnes », ce documentaire casse les clichés et propose un autre regard sur le vivre-ensemble.

Diffusion :

France 2 (2015)

Festivals :

Itinérances (Alès),

Film féministe (Tunis).

Habitantes d’un quartier populaire de la banlieue parisienne depuis le début des années 70, ces mères, ces « daronnes » comme les appellent les jeunes, revisitent pour nous ces années où, à la marge des grandes luttes féministes, elles menaient dans l’ombre leurs combats pour leur émancipation. Ces aînées se confient également sur leurs vies de femmes et leur intimité – les avortements, les amours, les enfants… – mais aussi sur leurs rêves et leurs projets.

« Je suis l’héritière d’un féminisme pragmatique, quotidien, celui des femmes des quartiers populaires », Bouchera Azzouz.

Bouchera Azzouz est une documentariste et militante féministe franco-marocaine qui a grandi à Bobigny dans les années 1970. Elle a été secrétaire générale du mouvement « Ni putes ni soumises » et est aujourd’hui présidente de l’association les Ateliers du féminisme populaire, qu’elle a fondée. Elle est également l’auteure du livre « Fille de daronne et fière de l’être » sorti en 2016.

Marion Stalens est née en 1960 de parents metteurs en scène au théâtre. Elle devient photographe et capture les images de célébrités aussi bien que d’inconnus. En 2001, elle se lance dans la réalisation de documentaires.

Nous sommes dans un tunnel du périphérique parisien. « J’ai grandi à Bobigny, près de Paris, de l’autre côté du périph’ » nous raconte la voix off de la réalisatrice Bouchera Azzouz. Le film s’ouvre dans un lieu de transition entre deux mondes, en sortant du tunnel, nous passons de l’autre côté du périphérique, pour découvrir la banlieue de Bobigny que le documentaire veut mettre en lumière. Littéralement, la lumière au bout du tunnel remplit l’espace du cadre pour donner sur une vue aérienne de la ville de banlieue.

Dans « Psychose », film culte d’Alfred Hitchock sorti en 1960, la caméra longeait de grands immeubles américains pour finir par entrer, comme sous le coup du hasard, par une fenêtre. Le personnage vivant derrière cette fenêtre était ainsi « élu » personnage principal du récit du film. Avec cette ouverture, Hitchcock nous montrait que derrière chaque fenêtre se cache une histoire : chaque fenêtre est déjà un écran de cinéma. « Nos mères, nos daronnes » reprend cette idée. La caméra quitte le ciel pour descendre parmi les immeubles de Bobigny et choisit une fenêtre pour extirper des personnages de la foule et raconter leurs histoires. A la reconstitution numérique de la cité s’oppose alors les corps de trois femmes sexagénaires en chair et en os, soulignant la volonté de la réalisatrice de redonner un relief à ses femmes, les faire sortir de l’image plate, binaire, que l’on peut avoir d’elles.

« Nos mères, nos daronnes » s’intéresse à ce qui se cache sous la surface, aux secrets que renferment ces femmes qu’on ne met jamais en avant. Car si on interroge beaucoup les jeunes quand on filme la banlieue, que peuvent nous raconter les aînées ? En centrant son film sur sa mère et les amies qui l’entourent, Bouchera Azzouz prend le parti de l’intime afin de libérer la parole de ces femmes. Elles partagent leurs histoires, mises en perspective par des photographies prises dans leur jeunesse qui exhument les souvenirs et viennent nous rappeler qu’elles ont toutes un parcours de vie, qu’elles peuvent partager et transmettre.

Toutes les femmes qui témoignent dans le film ont pour point commun d’avoir dû s’émanciper d’un carcan familial et social étouffant. Elles racontent la même volonté d’être libres, car dans leur jeunesse, elles étaient prisonnières. Le père de Rahma refusait qu’elle danse le twist, les parents de Sabrina refusaient qu’elles s’habillent comme les autres enfants. Yamina a eu son premier enfant à 19 ans et a connu des grossesses successives pendant des années sans interruption. La question de la grossesse non désirée, des moyens de contraceptions et du droit à l’avortement, transcendent leurs origines. Ce fut l’une des plus importantes luttes de ces femmes pour gagner leur liberté : « ma grande-mère a fait neuf enfants, ma mère neuf, et moi j'en ai fait huit » raconte Rahma, avouant qu’elle a décidé d’avorter lors de sa neuvième grossesse. « Il a fallu que je fasse ce film pour oser te poser la question et pour découvrir que toi aussi tu as avorté » lui dit sa fille. Le film agit en révélateur des mémoires et des histoires.

Aline, l’institutrice, raconte qu’ « on entendait parler de la pilule comme d’une chose dangereuse. L’avortement était interdit. L'angoisse d'avoir un enfant non désiré, c'est épouvantable ». Zineb, une amie de Sabrina, témoigne que son avortement s'était fait dans le plus grand secret : « avant c'était un sujet tabou, on en parlait pas ». De plus, la pression sociale pour avoir un garçon était très forte : en Algérie, on se moquait de la famille de Yamina qui avait cinq filles et seulement deux garçons. Il fallait continuer à faire des enfants tant qu’un garçon n’était pas né. Rahma, Yamina, Sabrina, Habiba et Zineb incarnent à ce titre une face discrète du féminisme, presque oubliée de la mémoire, la première génération à avoir œuvré pour l'émancipation, à avoir osé l’avortement. Yamina s'est révoltée quand sa sœur est morte - son mari lui avait fait faire des piqûres pour ne pas avoir unseptième enfant. Yamina a décidé de faire des IVG pour ne pas connaître le même destin.

Sabrina, elle, témoigne : « j'étais mieux au travail que chez moi. J'étais libre ». Après avoir trouvé le courage de quitter le foyer familial pour vivre sa vie, elle s'est mariée à un homme en instance de divorce et a fini par le faire accepter par sa famille. C'est un combat permanent pour imposer ses choix et assumer sa liberté. Le mari de Yamina a lui été « validé » par son père. « Dans ma tête je me suis dit que ça pouvait pas être pire. Je n'avais pas le droit de sortir, d'aller au cinéma…. ». « Et l’amour ? » lui demande la réalisatrice. « On s'adapte. On fait avec. C'est comme ça » répond Yamina, montrant à quel point le destin de ces femmes ne leur appartenait pas, brimées par des structures sociales et familiales qui les privaient de liberté, et écrasées par des grossesses qu’elles ne pouvaient interrompre qu’en secret. Rahma, elle, a voulu choisir son mari, « je voulais choisir quelqu'un que j'aimais », affirmant sa liberté. Mais, laissée seule au Maroc avec ses deux fils, Rahma a dû partir en France pour se retrouver à vivre dans un bidonville. L’histoire de son immigration rejoint le présent à travers les photographies que ses deux fils consultent.

Rama est hantée par le fait que son père ne l’a pas laissée aller à l’école. Se promenant devant l’école de Bobigny, les voix lointaines d'enfants invisibles récitent le poème qu'elle n'a jamais pu apprendre. On exhume les souvenirs comme on convoque des fantômes, chaque lieu qu'on n'a pas pu fouler est un cimetière des possibles. L'école où on n'a pas pu aller, une tombe. Les voyages qu'on n'a pas fait, une tombe. Les concours qu'on a raté, une tombe. Le monde est le cimetière de tous les avenirs qu'on n'a pas vécus, et les pierres tombales de tout ce qu'on a raté, abandonné, tout ce qu'on nous a empêché de faire, côtoient les fantômes des souvenirs qui nous hantent.

Aujourd'hui Rahma s'est mise à peindre des tableaux, et parvient à s’exprimer à travers la pratique artistique. « J'aurais aimé écrire sur les feuilles, mais j'écris sur les tableaux avec ma peinture ». L'Art est un moyen d'expression qui comble la lacune du langage. Lorsque Yamina et Sabrina découvrent pour la première fois les tableaux de Rahma, elles ressentent à quel point ces peintures décrivent les tourments qu’elle a vécu au cours de sa vie : « il y a de la souffrance en elle…. », « c’est presque des monstres ». « C'est le monde. Il est comme ça » répond Rahma.

Yamina ne peint pas mais a découvert la littérature. La réalisatrice la filme dans son appartement, le regard porté vers la cité qui s’étale derrière la baie vitrée. Au premier plan de l’image, un livre est posé sur la table. En un seul cadre, la réalisatrice signifie que la littérature a fait office d’ouverture sur le monde pour Yamina. Elle l’a transportée au-delà de sa banlieue.

Mais la « Cité de l’Amitié » porte bien son nom et est un lieu où il fait bon vivre. A la faveur d’un pique-nique à l’ombre d’un arbre à la croisée des immeubles, les voisins se retrouvent « comme une petite famille ». Rahma se trouve au cœur de cette imagerie positive et conviviale de la vie en cité – c’est elle qui a cuisiné pour tout le monde. Certains la connaissent depuis qu’ils sont petits, c’est la « maman de tout le monde ». « Madame Azzouz, c'est un pilier de la cité » ajoute un jeune homme. « Si on enlève les piliers, la cité elle s'effondre ». Rahma est une véritable « daronne », c’est-à-dire une patronne, une sentinelle sur qui tout repose, qui ne baisse jamais la garde. « J'étais toujours derrière tout le monde » confie-t-elle. Des gens comme Rahma empêchent les enfants de prendre un mauvais chemin et fondent une solidarité dans la cité. Elle se réjouit : « on est mélangé comme un jardin de toutes les couleurs ».

Rahma est de retour à l’école pour voter pour la première fois aux élections municipales. « Vive la liberté pour les femmes » clame-t-elle. Zineb raconte qu’elle se bat depuis 1960 pour cette liberté. « Toute ma vie j’ai été trop disciplinée. Je n'ai fait qu'obéir. Maintenant je fais ma vie » dit Yamina. Il a fallu des années à ces femmes pour apprendre à ne plus se sacrifier. Pour oser, enfin et sans culpabilité, s’occuper d’elles. Elles ont su bousculer les traditions et gagner leur indépendance au goutte à goutte, sans fracas, dérivant des voies toutes tracées auxquelles elles étaient destinées. Ce documentaire raconte l’histoire de femmes qui ont trouvé leur liberté non pas dans l’élan rebelle de la jeunesse, mais à travers un combat quotidien, au long cours, qui a pris place sur des décennies.

Habiba a quitté le quartier pour vivre au bord de la mer. « C'est le repos du guerrier, raconte la réalisatrice. Elle a mené sa vie comme on mène une bataille ». Habiba a demandé le divorce, car son mari était jaloux qu'elle travaille et devenait violent. « C'est un combat la vie d'une femme » témoigne Habiba. Leurs récits sont autant de moments d’introspection, afin de mesurer le chemin parcouru. Aujourd’hui, Sabrina s'épanouit dans son travail, Zineb continue à militer pour les droits des femmes, Yamina se passionne pour la lecture, Rahma peint et Habiba se bichonne et emmène ses amies en thalassothérapie ; dans la voiture, elle enlève son foulard. C’est elle qui choisit. On ne lui impose plus rien. En thalassothérapie, ses amies connaissent ce « repos du guerrier ». Elles ont gagné le droit de ne plus se battre.

A la fin, leurs regards vers la mer se transforme en tableau par un fondu enchaîné, c’est-à-dire que l’image du tableau remplace progressivement celle des quatre femmes face à la mer – les images se fondent l’une dans l’autre. C’est une façon d’immortaliser ce moment où l’horizon infini de la mer exprime leur liberté conquise. L’émancipation est parfois un très long chemin. Comme l’histoire du colibri, contée par Zineb, qui goutte par goutte essayait d’éteindre un incendie, les « daronnes » ont chacune posé leur pierre au grand édifice de l’égalité et de l’indépendance.

– Pourquoi la réalisatrice choisit-elle de donner la parole aux « daronnes » ?

– En quoi peut-on dire que ces femmes n’étaient pas libres dans leur jeunesse ?

– Quelle place prend Rahma lors du pique-nique, et plus généralement, dans le fonctionnement de la cité ?

– Pourquoi l’avortement est-il synonyme de liberté pour ces femmes ?

– Comment comprenez-vous la dernière image du film sur le tableau ?

– Marion Stalens, co-réalisatrice du film, est la sœur de l’actrice Juliette Binoche.