Soane, jeune Wallisien vivant à Nouméa, brave l’autorité de son père pour partir jouer au rugby en métropole. Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son odyssée le conduit à devenir un homme dans un univers qui n’offre pas de réussite sans compromission.

Consultez le site officiel du film.

Retrouvez les offres Vidéo à la demande pour "Mercenaire" sur le site de référencement du CNC.

Ou visionnez le film en VAD sur Youtube.

Contactez la société de distribution :

AD VITAM DISTRIBUTION

Emmélie Grée

emmelie@advitamdistribution.com

10, passage des Taillandiers 75 011 PARIS

Tel : 01 43 13 10 60

3B PRODUCTIONS

Téléchargez le dossier de presse complet du film.

1. Paysages calédoniens magnifiques,

2. Matchs de rugby immersifs et réalistes,

3. Force tranquille qui se dégage de l’acteur.

« Mercenaire » nous fait découvrir la culture wallisienne très peu exposée au cinéma et dans les médias. Les attentes et désillusions d’un jeune Wallisien qui débarque en France métropolitaine sont racontées dans un mélange de délicatesse et de violence.

L’immersion dans un petit club de rugby nous dévoile les coulisses de la vie des joueurs, dont le destin dépend des transferts et des arrangements entre les présidents de clubs.

Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2016

Festival d’Angoulême : Prix de la mise en scène

Soane est un jeune rugbyman Wallisien qui vit à Nouméa. Il est repéré par Abraham, un agent qui organise des transferts de joueurs vers la France métropolitaine. Soane y voit l’opportunité de quitter le squat familial et de devenir un grand joueur. Mais son père s’oppose radicalement à son départ. Après une cérémonie d’adieu, il chasse son fils de la maison et Soane débarque à Agen sans rien d’autre que les vêtements qu’il porte sur lui.

La désillusion est alors grande : Soane n’a pas le gabarit qu’Abraham avait promis et on veut le renvoyer chez lui. Mais Soane décide de rester. Il contacte un cousin qui lui trouve une place de « pilier » dans un petit club de rugby. Soane loge avec d’autres joueurs venus de l’étranger, des « mercenaires », dans un parc de bungalows et rencontre Coralie, la fille du propriétaire, dont il tombe amoureux.

Parallèlement, il travaille comme gardien de la sécurité pour une boîte de nuit et découvre le monde de la fête nocturne. Au club, il supporte les réflexions parfois racistes des autres joueurs et tente de montrer sa valeur dans l’espoir d’être « revendu » à une équipe plus importante. Coralie tombe enceinte et Soane la demande en mariage. L’enfant a peu de chances d’être le sien, mais Soane n’y voit pas d’inconvénient. Un joueur de l’équipe, et ancien amant de Coralie, tente de renverser Soane en voiture, par jalousie. Le jeune Wallisien en réchappe de peu.

Abraham réapparaît pour exiger que Soane lui rembourse l’argent qu’il a dépensé pour le faire venir en France. Abraham évoque le petit frère de Soane, resté au pays avec leur père tyrannique et violent, et roue Soane de coups sous les yeux affolés de Coralie. Soane promet à la jeune femme de trouver l’argent, mais Coralie a peur pour son bébé et quitte le Wallisien.

L’équipe va mal : les caisses sont vides et le président du club n’a plus le moyen de payer les joueurs. Soane, au comble du désespoir, n’a plus la volonté nécessaire pour gagner le match décisif qui décidera de son avenir et de celui des autres joueurs. Pourtant, à la mi-temps, il trouve à travers le « Haka » les ressources nécessaires pour reprendre sa vie en mains et gagner le match. Il décide alors de ne plus se laisser faire. Il menace le joueur qui avait tenté de le renverser et exige de l’argent pour garder le silence sur ses actes.

Mais il n’aura pas besoin de donner suite à sa menace : le président du club veut le « revendre » à une équipe mieux classée. Soane négocie son transfert au prix fort et rejoint Abraham à Lourdes pour le rembourser. Il en profite pour lui rendre les coups que cet agent mafieux lui avait portés et lui prouver qu’il est maintenant libre.

Soane rentre à Nouméa pour demander pardon à son père. Mais il n’y a pas de pardon possible. Il veut alors emmener son jeune frère avec lui, mais le père s’y oppose violemment. Soane se dresse cette fois contre son père. Il part avec son frère. Le père attrape sa carabine, le son d’un coup de feu nous fait comprendre qu’il s’est suicidé.

Lors de l’enterrement, Soane effectue une danse « Haka » pour rendre hommage à son père. Abraham vient pour faire la paix. Il explique à Soane qu’en tuant son père, il a conquis sa liberté.

« La Nouvelle-Calédonie est un terrain vierge cinématographiquement », Sacha Wolff.

Sacha Wolff est né le 6 juin 1981 à Strasbourg. Après des études à l’école de cinéma La Fémis, il devient réalisateur de documentaires. « Mercenaire », sorti en 2016, est son premier long métrage de fiction.

Deux hommes se tiennent debout, de dos et regardent les rugbymen en pleine action. La caméra s’avance, les joueurs sont flous à l’arrière-plan, à la merci des regards des deux hommes qui ont le pouvoir de tout changer. Le lent mouvement de caméra appuie l’importance de ce moment. Un joueur est alors mis en avant par la caméra qui le suit, à une distance qui évoque un point de vue subjectif, comme si les yeux des deux hommes s’étaient posés sur lui. C’est donc lui, Soane, qui sera tiré de la mêlée, pour être envoyé en France métropolitaine avec la promesse d’un avenir meilleur.

Mais ce départ se fera au prix d’une rupture franche avec sa famille et son pays. Le père le renie lors d’une cérémonie d’adieu, puis le chasse de la maison dans la nuit. La dernière image avant le départ de Soane est un plan sur ses vêtements qui flambent comme les lambeaux d’une vie qui brûlent. Partir, c’est à la fois survivre et mourir.

Soane quitte donc la Nouvelle-Calédonie et débarque à Agen sans aucun autre bien que les vêtements qu’il porte sur lui. Il sort de l’aéroport et découvre, filmé dans un « plan large », l’océan de voitures garées sur le parking, qui remplace les images de l’océan Pacifique. Deux « océans », deux mondes, deux cultures. La désillusion est immédiate pour Soane : en quelques répliques et sans même avoir quitté l’aéroport, on lui explique qu’il ne correspond pas, et qu’il doit repartir d’où il vient. Cette soudaineté dans le retournement de situation constitue la première d’une longue série de violences exercées sur Soane sur le territoire métropolitain. Dés l’ouverture du film, les joueurs étrangers sont assimilés à du bétail : « ils veulent juste le plus jeune, le plus grand, le plus gros » dit Abraham, l’agent qui s’occupe du transfert des joueurs en France métropolitaine.

Soane doit donc, déjà, rentrer chez lui : pas de place pour lui ici, il ne correspond pas. Lorsqu’on lui remet le billet de retour, tout est flou autour de lui, ce qui traduit sa confusion, et surtout, son détachement d’un monde auquel il n’appartient pas. Cette utilisation du flou reviendra lors de la scène de la fête « country » : Soane est net, et derrière lui tout est flou, ce qui créé un effet de distance, de séparation entre le protagoniste et le décor, entre Soane et la fête.

Pourtant, même si Soane vient des îles, il est Français, et le rappelle à Coralie, la jeune femme dont il tombe amoureux, lorsqu’elle lui dit qu’il parle bien français « pour un gars des îles ». Soane l’affirme, « je suis Français ». Mais il doit subir les remarques racistes de certains joueurs de son équipe qui le voient justement comme un « gars des îles » et n’hésitent pas à lui demander de faire le « Haka » après le match, dans les douches. Soane refuse. Il a coupé les ponts avec son pays d’origine. Trop Français là-bas, trop Calédonien ici ; son identité est restée bloquée quelque part entre les deux, dans l’avion.

Cette crise identitaire est une autre forme de violence subie par Soane. Il devient un « mercenaire », terme péjoratif pour désigner les joueurs venus de l’étranger qui intègrent une équipe pour gagner de l’argent, quel que soit le maillot qu’ils portent. Des mercenaires, il y en a d’autres dans l’équipe : Vasil le Géorgien et Angelo l’Argentin. Loin de ses rêves de gloire, Soane rejoint comme eux l’équipe pour une rémunération de 400 euros par mois. Ces expatriés sont relégués dans des bungalows et le film montre leurs difficultés, la précarité et la violence sociale qu’ils affrontent au quotidien.

Cette violence sociale devient physique sur le terrain. « Mercenaire » n’est pas un film sur le rugby, mais le sport permet d’incarner cette violence psychologique que subit Soane, de lui donner corps, de la cristalliser. Sur le terrain s’exprime donc la violence emmagasinée par les personnages, qui marque leurs visages crispés, boursouflés ou ensanglantés. Elle est là dans les chocs, les plaquages, les chutes.

Le réalisateur Sacha Wolff filme les matchs en restant du point de vue de Soane, en immersion dans la mêlée. La caméra ne suit jamais le ballon, mais toujours le personnage, à l’inverse des pratiques télévisuelles où la caméra suit le ballon depuis un point de vue distant. Sacha Wolff s’intéresse au jeu "sans ballon", aux directives que se donnent les joueurs, à l’organisation de la défense, aux placements. Il met en avant le jeu d’équipe pour mieux souligner le point de vue de Soane à l’intérieur du groupe.

Plutôt que le sport en lui-même, Sacha Wolff explore surtout les coulisses de la vie d’un petit club et n’hésite pas à aborder, le temps d’une ou deux séquences, les thèmes du dopage, des salaires, des magouilles et des transferts. Mais, c’est pour mieux faire exister le quotidien des joueurs, montrer les différents aspects de la vie des géants du ballon ovale.

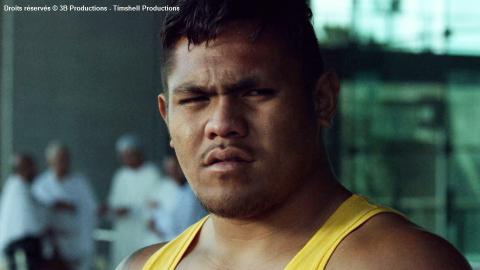

Les rugbymen ressemblent parfois à des colosses tatoués et Sacha Wolff les place dans un univers pas toujours adapté à leur stature. Sacha Wolff filme le visage de Soane comme un masque impénétrable. Inspiré par le cinéma asiatique, il refuse la caméra à l’épaule et pose ses cadres pour être dans la posture, travaillant l’immobilisme et la place des personnages dans le cadre. Cela confère au film une dimension sacrée, liturgique.« Mercenaire » est l’histoire du passage à l’âge adulte d’un jeune homme et le film est une cérémonie de ce passage.

La musique, atmosphérique aux accents westerniens, ainsi que les nombreuses images « crépusculaires » qui favorisent la nuit, le noir, les contrastes, appuient cette dimension sacrée et nourrissent la spiritualité qui parcourt le film. L’angle évangélique est très fort : la Bible que la grand-mère confie à Soane (et qui renferme l’argent qui le sauvera), le « Golgotha », nom de la boîte de nuit, qui fait référence à la colline où Jésus a été condamné à mort, le tatouage d’Abraham à la ville sainte de Lourdes...

En contrepoint de cet évangélisme latent, omniprésent dans la culture des îles, il y a le monde de la boîte de nuit, le « Golgotha » où Soane vient s’adonner aux rites du territoire métropolitain, au culte de la bière et du dancefloor. Les lumières bleues et rouges du Golgotha sont criardes et exaltées, contrastant avec les images crépusculaires qui participent de la liturgie du film. L’univers de la boîte de nuit est « païen », et Soane vient s’y perdre, se « condamner ». Le geste est fort lorsqu’il se rince les mains dans les eaux de Lourdes après avoir agressé violemment Abraham : il lave ses péchés.

La religion, les coutumes wallisiennes et le rugby sont trois univers ritualisés, et le réalisateur a recours aux récits bibliques, aux mythologies océaniennes ainsi qu’à la tragédie. Cette dernière s’incarne dans la relation avec le père. Les coups qu’ils donnent à Soane au début du film pour le dissuader de partir resteront gravés dans le dos du jeune homme. Il porte la marque physique de la domination de son père et trouvera la force, loin de chez lui, de retourner au pays pour l’affronter.

La présence récurrente du chien à trois pattes, qui semble suivre Soane, est une métaphore. On pourrait y voir la métaphore du pays qui rappelle Soane – du mal du pays, ou celle de la culpabilité de Soane d’avoir abandonné son jeune frère aux mains de son père, ou encore, plus directement, une image de Soane lui-même – dans ce pays où il subit et encaisse un destin précaire qu’il ne maîtrise pas, c’est lui, le chien à trois pattes. Après la scène du parking où il manque de se faire renverser par la voiture, Soane rêve de son pays, de la mer, des larges paquebots. Il se réveille dominé par une structure en béton terne. Soane rêve de retourner « sous les cocotiers » comme il dit à Coralie, mais son cousin pense que venir en France métropolitaine « est un voyage sans retour ».

Soane tente alors de reconstruire une famille en France, à travers l’équipe de rugby. Mais la rivalité autour de Coralie avec un autre joueur le pousse à bout et ils se battent. Le président le lui rappelle : « on est une famille », et lui reproche d’avoir « tapé son frère » (ce qui renvoie à la culpabilité de Soane d’avoir laissé son jeune frère seul à Nouméa), avant de lui demander « t’es un sauvage ou quoi ? ». Cette dernière question casse paradoxalement la possibilité pour Soane de s’intégrer dans la « famille », en le renvoyant à la vision « d’indigène » que les autres ont de lui.

Avec Coralie, dont Soane accepte l’enfant même s’il n’est pas de lui, Soane pense pouvoir fonder cette famille dont il manque tant. La demande en mariage à table fait écho à la cérémonie d’adieu au début du film : Soane tente de reproduire une vision de la famille inculquée en Nouvelle-Calédonie. Mais là encore, la famille ne tient pas, Abraham s’immisçant dans le couple qui finit par se séparer. Dans le traitement de la violence autour du personnage d’Abraham, qui « deale » les joueurs, Sacha Wolff donne à son film un aspect « film de mafia » qui rappelle certains films de Martin Scorsese (qui a lui-même beaucoup traité la question de la religion et de la violence).

Abraham est une autre figure du père. Les coups de ceinture qu’il donne à Soane font écho au fouet que le père abat sur son fils au début du film. Le prénom d’Abraham est une autre référence biblique : Abraham est une figure centrale du livre de la Genèse, fondateur du monothéisme et du peuple hébreu. Son signifie selon la Bible : « père de multiples nations ». Dans « Mercenaire », Abraham est, comme dans la Bible, un « père fondateur », il est la raison pour laquelle tout le périple a commencé pour Soane. Quand Soane se dresse contre lui, il affronte donc une première figure paternelle, et franchit une étape qui le conduira à s’opposer à son véritable père. Il met fin à son esclavage et retrouve sa liberté (un autre Abraham, Abraham Lincoln, a mis fin à l'esclavage). A la fin du film, Abraham viendra le trouver pour faire la paix, arrêter la guerre (de sécession) qu’ils se livrent.

C’est en renouant avec ses origines, à travers le Haka, en puisant dedans, que Soane trouve la force de reprendre en mains son destin, d’en finir avec la famille métropolitaine qui ne fonctionne pas, de se dresser contre Abraham et de rentrer chez lui. Ce Haka qu’il refusait de faire lorsque les joueurs le lui demandaient, à moitié pour se moquer, il s’en empare et y trouve un nouvel élan, en ré-assimilant sa propre culture, en acceptant qui il est, d’où il vient. Lorsqu’il menace, dans les toilettes de la boîte de nuit, le joueur qui avait tenté de le renverser, il emploie les mêmes méthodes mafieuse qu’Abraham. Il devient le père.

Soane rentre au pays. Il lui a fallu aller jusqu’en France métropolitaine pour accepter ses origines et comprendre qui il était. La violence qui traverse le film est au final une métaphore de la violence du passage à l’âge adulte. Soane fait face à son père, l’affronte et prend sa place : il repart avec son jeune frère. Le père, supplanté par son fils, n’ayant plus de raison d’exister, choisit de s’ôter la vie. On peut y voir un aspect rituel, un acte certes violent mais qui permet de laisser la place à Soane pour être un homme et exister. L’action se passe « hors-champ », c’est-à-dire qu’on entend le coup de feu mais rien n’est montré du suicide. Le père sort du cadre, laisse sa place dans l’image. Soane s’est émancipé, et le Haka funéraire final est à la fois un hommage à son père, et l’affirmation d’une culture assumée, d’une liberté conquise.

– Soane est un Wallisien qui vit en Nouvelle-Calédonie. Quels éléments composent sa culture ? Quelle est sa religion ?

– Repérez les différents éléments qui font référence à la religion ou à des mythes fondateurs.

– Pourquoi Soane est-il suivi par un chien à trois pattes ?

– Quelles différences trouve-t-on entre la façon dont le réalisateur filme un match de rugby et la façon dont un match est retranscrit à la télévision ?

– Déterminez le moment où Soane décide de ne plus se laisser faire et de reprendre sa vie en mains.

– Pourquoi peut-on parler d’une « violence sociale » dans le film aussi bien que d’une « violence physique » ?

– Comment est filmé le suicide du père ? Comment comprenez-vous son geste ?

– Seulement deux films ont été tournés en Nouvelle-Calédonie avant « Mercenaire ».

- Exceptée Iliana Zabeth, le casting est composé de comédiens non-professionnels. Toki Pilioko, Laurent Pakihivatau, Mikaele Tuugahala (qui jouent Soane, Abraham et Sosefo) sont de véritables rugbymen, tandis que Petelo Sealeu, qui joue le père, est vigile de profession.

– Le film est tourné en partie dans la petite ville de Fumel et le président du club de rugby joue son propre rôle.

– Sacha Wolff est un passionné de rugby. Pour écrire son film, il s’est immergé dans l’univers des clubs et a rencontré de nombreux joueurs venus de Nouvelle-Calédonie.