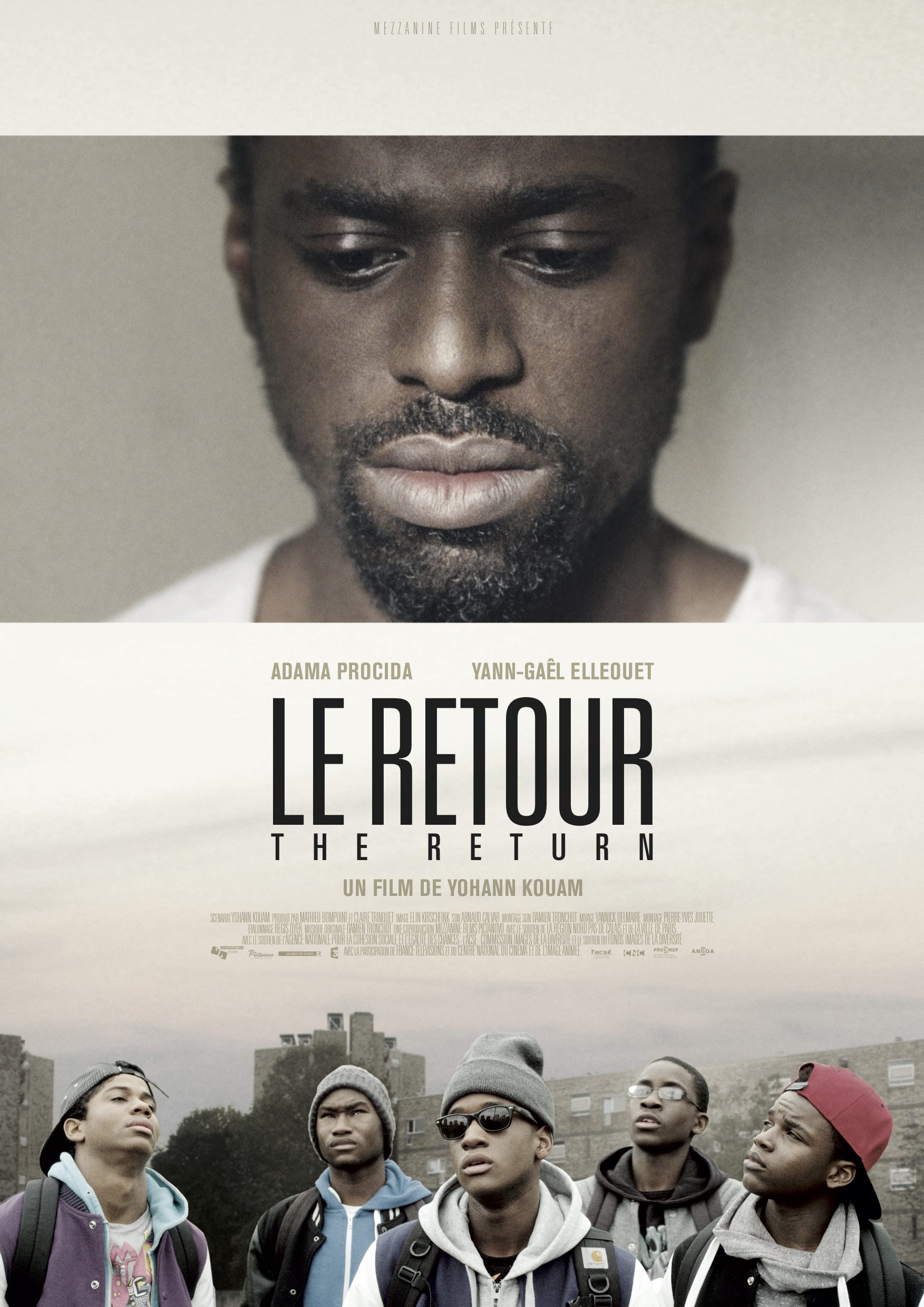

Cela fait un an que son grand frère est parti et c’est avec impatience que Willy, 15 ans, attend son retour au quartier. Il croit tout savoir sur Théo, mais à peine son frère revenu, il découvre un secret sur lui.

Regardez le film en Vidéo à la demande sur Viméo.

Contactez la société de production :

Mezzanine Films

17 rue Julien Lacroix 75 020 Paris

info@mezzaninefilms.com , yelboudrari@mezzaninefilms.com

Téléphone : +33 1 58 53 57 10

Consultez la page internet du film.

1. Justesse des acteurs,

2. Belle photographie,

3. Pas d’histoire de gangs, ni de trafics.

L’homosexualité est un tabou absolu dans les quartiers populaires. En abordant le sujet à travers le prisme d’un adolescent troublé par l’homosexualité de son frère, « Le retour » déconstruit l’image de la virilité en banlieue, avec violence et douceur à la fois.

Compétition Mondiale - Vainqueur : Zubroffka International Short Film Festival

Grand Prix Festival Chéries-Chéris

Prix d'interprétation masculine Pour Yann Gael Festival Cinébanlieue

Meilleur court-métrage catégorie Jeunesse KUKI - Interfilm Festival

Prix de la Ville Festival du Film de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Alternative Spirit Award Rhode Island International Film Festival

Prix du meilleur court-métrage étranger Reel it Out Virginia - Queer Film Festival

Prix d'interprétation masculine Pour Yann Gael Festival National du Film de Hyères-les-Palmiers

Prix UniFrance Films Festival Off-Courts Trouville

Willy vit dans une banlieue faite de matchs de basket, de danses Hip-hop et de délires entre potes. Le jour où Théo, son grand frère, revient après une longue absence, sa vie bascule : Willy le surprend en train d’embrasser un homme. Perturbé, il nourrit des doutes sur sa propre sexualité, et craint d’être lui aussi attiré par les hommes…

Il évite son grand-frère et baisse les yeux à chaque fois qu’un de ses amis tient des propos homophobes. Le jour de la fête du lycée, Willy, à bout, s’en prend à un élève qui se travestit et l’agresse violemment. Son frère tente alors de lui parler, s’interposant entre Willy et leur père, furieux. Son petit frère lui répond avec des larmes.

« L’homosexualité est le thème le plus tabou en banlieue, on cache, on évite. Passer par ce prisme me permet d’interroger la façon de s’adapter, dans un environnement aussi codifié, quand on n’est pas comme les autres », Yohann Kouam.

Né à Lille en 1982 de parents camerounais, Yohann Kouam passe son enfance à Villeneuve-d’Ascq (59). Bac L option cinéma en poche, il réussit le concours d’entrée de l’Institut des arts de diffusion (IAD) de Bruxelles. Bifurquant vers des études de traduction, Yohann Kouam fait Erasmus en Espagne et réalise deux films en amateur.

Après son Master, il devient assistant pédagogique en lycée pour donner des cours de langue et tourne en parallèle ses premiers courts métrages : "Fragment de vie" (2007) sur un garçon qui a honte du mutisme de son frère et "Les dimanches de Léa" (2010) sur le mal-être d’une adolescente.

Lunettes de soleil, casquettes à l’envers, attitude « poseuse » et virile, Willy et sa bande d’amis sont prêts à être pris en photo. Ils ont une idée de la masculinité qui vient des clips de rap et de stéréotypes des quartiers. Les amis de Willy admireront la photo affichée lors de la fête du lycée, fascinés par leur propre image. Willy, lui, reste assis dans son coin. Depuis qu’il a découvert que son frère est homosexuel, tout est chamboulé, et il doute de sa propre sexualité.

C’est très présent dans la scène où les jeunes regardent un avion radio-commandé effectuer des pirouettes dans les airs. Un jeune pose sans s’en apercevoir sa main sur celle de Willy et on sent son trouble. La musique « La chevauchée des walkyries » retentit par-dessus ces images et l’avion téléguidé continue ses cabrioles, faisant référence au film « Apocalypse now » de Coppola où des (vrais) hélicoptères semaient la mort dans l’apocalypse de la guerre sur la même musique. Dans « Le retour », l’apocalypse est intime, c’est celle, intérieure, de Willy qui soudain ne sait plus qui est son grand-frère et donc ne sait plus qui il est.

Car Théo est son modèle. Willy entre discrètement dans la chambre de son grand-frère pour utiliser son parfum, sentir comme lui, être comme lui. Mais quand il apprend que Théo est gay, Willy le regarde différemment, l’évite. Il retourne dans la chambre de son frère, et regarde les affiches et photos accrochées aux murs. Le gros plan sur les yeux de Willy (c’est-à-dire que l’image est très proche de son regard et que ses yeux remplissent le cadre) fait ressentir l’intensité de ce moment où il voit toutes ces affiches d’un œil nouveau, remarquant les muscles saillants, les hommes virils, et pas une seule photo de femme.

Théo sait se faire respecter. Il n’hésite pas à recadrer un jeune qui écoute sa musique trop fort dans un café. Il est loin de l’élève du lycée qui se travestit en fille. Il y a pourtant une sophistication dans sa voix calme et posée, qui contraste avec le langage de Willy et de ses amis, plus identifié au « langage de banlieue ». Le film interroge ce qu’est être un homme en banlieue, à quels codes il faut répondre, et fait de Théo un personnage en marge, qui ne répond ni aux clichés de la masculinité des quartiers ni à ceux de l’homosexualité.

Le film privilégie les plans larges, avec beaucoup d’espace dans le cadre, pour faire de la banlieue un véritable décor de cinéma. Il ne raconte pas une histoire de trafic mais se concentre sur le regard que Willy porte sur son frère, en mettant aussi en avant une banlieue avec un véritable esprit collectif : les matchs de basket, la danse en groupe lors de la fête du lycée. Le réalisateur ne se contente pas de montrer l’homophobie dans les quartiers. Il met également en scène les aspects positifs de la vie en banlieue.

Lorsque Willy frappe l’élève déguisé en ange, la mise en scène privilégie la caméra portée, contrairement au reste du film majoritairement filmé avec des cadres posés, ou en mouvement mais stables et fluides. La caméra portée provoque une image plus instable, qui accompagne la violence et la confusion qui surgissent chez Willy. L’adolescent explose et lorsqu’il frappe « l’ange », c’est en réalité son frère qu’il frappe, ses doutes, lui-même. Il frappe pour refouler son trouble. Symboliquement, il frappe un ange, une image de l’innocence. Comme si le réalisateur soulignait qu’on n’est jamais coupable d’être différent.

Dans la dernière scène, Théo rase les cheveux de Willy, une habitude entre eux. Willy pleure, ses larmes viennent remplacer les mots qu’il n’arrive pas à trouver. « Le retour » raconte aussi comment les garçons adolescents, malgré toutes leurs joutes verbales et leurs vannes, manquent de mots pour exprimer ce qu’ils ressentent. La violence physique est aussi une déficience du langage.

– En quoi peut-on dire que Théo échappe à la fois aux clichés sur la banlieue et sur l’homosexualité ?

– Selon vous, pourquoi Willy frappe-t-il le jeune homme déguisé en ange ?

– Quelle est l’attitude de Willy lorsqu’il découvre l’homosexualité de son frère ? Pourquoi peut-on dire que c’est un film sur le langage ?

– Comment expliquez-vous les pleurs de Willy à la fin du film ?

– Quelles sont les différentes facettes de la banlieue évoquées dans le film ?

– Yohann Kouam, le réalisateur, raconte l’origine du film : « Une fois, je me baladais avec un pote noir à Paris et nous avons vu deux noirs s’embrasser devant une boîte gay. Mon pote a été choqué et a fait la remarque que ‘’Ça ne peut pas exister chez nous’’. C’est quelque chose à laquelle nous sommes particulièrement hostiles et je trouvais intéressant d’aborder ce sujet ».

– Yohann Kouam s’attache à filmer la banlieue, en souvenir de son enfance « pleine de couleurs », loin des images grises et déprimantes qu’on connaît, même s’« il ne faut pas non plus cacher ça ».