José Vieira avait onze ans lorsque la révolte de mai 68 a éclaté. Il retrace avec ce documentaire le quotidien des immigrés portugais dans les bidonvilles dans les années 1960, les rapports craintifs qu’ils entretenaient avec le mouvement gréviste de ce « drôle de mai » et le régime totalitariste de Salazar au Portugal qui les a poussés à fuir en France dans l’espoir de trouver une vie meilleure.

Consultez la page internet du film.

Contactez la société de production :

LA HUIT PRODUCTIONS

218 bis rue de Charenton, 75 012 Paris

Tél : 01 53 44 70 88

Fax : 01 43 43 75 33

Mail : distribution@lahuit.fr

1. Un autre point de vue sur mai 68,

2. Mise en lumière d’une immigration discrète,

3. Forte portée éducative.

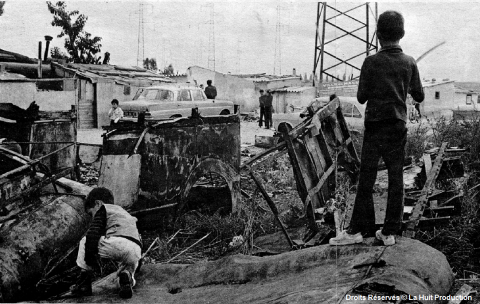

Chronique sociale et politique d’un bidonville en mai 68, le film s’articule autour du récit d’un homme en quête de l’histoire des immigrés portugais pris dans la tourmente des événements. Partant de ses souvenirs, se confrontant aux récits des autres et aux images d’époque, il tente ainsi de construire une mémoire collective en s’interrogeant sans cesse : « Qui étions-nous, d’où venions-nous, où allions-nous ? »

Soutenu par Images en bibliothèques en 2009.

Diffusion sur France Ô en 2009.

Lorsque se déclenchent les événements de mai 68, l’immigration portugaise commence à peine à s’installer en France. Dans les années 60, un million de personnes ont fui la misère et le régime fasciste du Portugal.

La France fut un piètre Eldorado pour les immigrés portugais, dont la plupart était analphabète. En 1968, ils étaient 300 000 en France. Engourdis par la peur, ils ne pouvaient pas comprendre la révolte du printemps 1968. Trop souvent, ces événements ne font qu’ajouter de l’inquiétude à la précarité : d’origine paysanne, ils sont nés et ont grandi sous la tutelle de Salazar et n’ont jamais connu la démocratie.

Mais la révolte de mai fut pour certains jeunes ouvriers portugais un moment de rupture avec l’Histoire subie. Le printemps 68 révéla l’esclavage moderne qu’était la condition des travailleurs immigrés en France : la question du statut des étrangers s’immisçait dans le débat politique. La revendication de l’égalité Français-immigrés lancée par le mouvement étudiant annonçait les enjeux futurs du combat pour le droit civique. Dans les bidonvilles habités par des gens en fuite, des communautés d’immigrés s’étaient constituées en huis clos, avec une grande entraide familiale et villageoise.

Le film s’appuie sur des images d’archive et des photos de famille du réalisateur qui a vécu dans un bidonville. Des interviews sont menées entre la banlieue de Massy et le village de Malcata au Portugal.

« L’immigration a deux faces : l’émancipation parce qu’on découvre le monde et l’aliénation parce qu’on va tout sacrifier », José Vieira.

José Vieira est né au Portugal en 1957 et arrive en France dans les années 60 à l’âge de sept ans. Il vit alors avec sa famille dans un bidonville à Massy, en banlieue parisienne. Il réalise depuis 1985 des documentaires pour la télévision ; une trentaine de films qui traitent principalement de l’immigration.

Le film s’ouvre sur un déchirement : une photo dont une partie a été arrachée. Cette image, qui reviendra tout au long du film, symbolise le déracinement des immigrés portugais, la violence de l’arrachement à son pays que représente un départ désespéré pour trouver une vie meilleure ailleurs.

Cette photo dont il manque une partie, se superpose sur d’autres images, souvent des photos de famille. Cela exprime la volonté du réalisateur de relier les morceaux d’histoires, de réunir les fragments des témoignages pour dresser un portrait de l’immigration portugaise de l’époque à travers des bouts de mémoires. De ce « collage » d’histoires individuelles résulte ainsi une histoire collective, qui fonde un pan de mémoire.

Cette photo représente le père du réalisateur du film José Vieira. C’est en partant de sa propre histoire qu’il va aller vers celles des autres. La première personne à apparaître dans le film est d’ailleurs ce père, qui rêvait, comme des milliers d’immigrés, de retourner au pays, avant de comprendre, trop tard, que le Portugal n’était plus « chez eux ». À la fin du film, la photo trouve enfin sa moitié correspondante. Les morceaux ont été recollés, par l’acte du film lui-même qui a donné une vue d’ensemble à force de recouper les témoignages. Les conditions proches de l’esclavage moderne subies par les immigrés portugais, les malversations, les logements précaires et insalubres où la boue dominait sont ainsi révélés et change notre regard sur une intégration portugaise tranquille, car taiseuse.

La musique sifflée qui parcourt le film lui confère un aspect « western spaghetti », rappelant les musiques du compositeur Ennio Morricone pour les films western de Sergio Leone comme « Le bon, la brute et le truand », « Et pour quelques dollars de plus » ou « Il était une fois dans l’Ouest ». Le carton-titre reste dans ces références et rappelle lui aussi ce type de western. Cette référence accompagne la notion de « frontière », omniprésente dans les films western, qui est aussi un enjeu majeur des questions d’immigration. Les immigrés portugais parlent de faire « le grand saut » lorsqu’ils traversent la frontière pour venir en France, et créent des bidonvilles qui sont des enclaves aux portes des grandes tours de la banlieue : « le petit Portugal » comme dit l’un d’entre eux. Le réalisateur explique : « le bidonville, c'était le far west, nous vivions dans un western ».

Les immigrés portugais n’étaient majoritairement pas favorables à la grève de mai 68. Ils étaient venus pour travailler et sortir de la misère ; on leur demandait d’arrêter leur travail. Ils avaient peur d’être renvoyés au pays après tous les sacrifices subis pour en partir, et craignaient la montée de la violence dont ils redoutaient d’être les boucs-émissaires. Des milliers d’entre eux choisiront de rentrer au Portugal, effrayés par l’idée d’une guerre civile.

En recueillant des témoignages entre la France et le Portugal, entre Massy et Malcata, entre ceux qui sont restés et ceux qui sont repartis, le réalisateur tente de dessiner un portrait des bidonvilles de l’époque. Faits de bois et de carton, les bidonvilles portugais étaient de véritables bourbiers dans lesquels on s’enfonçait jusqu’aux genoux par temps de pluie. « Ça a été l’erreur de beaucoup d’immigrés » relate un homme de Malcata, « La France a été une illusion ». La France n’était donc pas le paradis perdu dont ils rêvaient. Exploités, les travailleurs immigrés faisaient dix à onze heures de labeur par jour. « J’étais un esclave, ma vie c’était travailler et rien d’autre » témoigne un autre homme. Pourtant, quelques images heureuses des bidonvilles circulent dans le film. Le réalisateur met en avant la jovialité des immigrés portugais. Ces baraquements étaient devenus leur foyer. « C'était difficile, mais on a eu des bons moments ».

Avec la révolte de mai 68, les immigrés portugais découvrent la grève et la revendication. Un véritable choc des cultures : au Portugal, la grève était interdite et la population était tenue à l’écart de toute conscientisation politique. Le régime de Salazar était totalitaire et répressif. Pour la première fois, la France s’inquiète du sort des immigrés et revendique leurs droits. Si la génération des parents immigrés ne se sent pas concernée par la révolte, n’en comprenant pas les enjeux, les jeunes portugais eux rejoignent le mouvement gréviste et voient dans mai 68 une tribune pour s’exprimer. Ils s’investissent dans les comités d’action des travailleurs immigrés et s’éveillent à la lutte sociale.

Le régime salazariste maintenait les gens dans une ignorance totale. L’Église, l’école, tout concourrait à la propagande officielle. Y compris le folklore, très ancré dans la culture portugaise, que José Vieira filme pour montrer comment les gens peuvent s’y enfermer et accepter leur pauvreté. Petit à petit, les Portugais installés en France acquièrent le recul nécessaire pour se rendre compte de la réalité du régime de Salazar. Progressivement, ils échappent au contrôle que le dictateur tentait de maintenir sur eux à distance à travers les journaux. Mai 68 devient une formidable opportunité dans leur éveil à la démocratie.

Le film se termine sur une évocation de l’immigration de l’Europe de l’Est, filmée dans un campement embourbé comme l’étaient ceux des immigrés portugais. L’histoire se répète, et les différentes histoires des immigrations ne forment en fait qu’une grande histoire de l’immigration universelle. Les mêmes destins se rejouent à travers les époques. C’est un plus grand tableau encore, qu’il faut continuer de reconstituer, à travers les fragments des histoires individuelles, pour prendre de la hauteur, avoir une vue d’ensemble. Trouver les parties manquantes des images.

– Quelle était la situation politique au Portugal en 1968 ?

– Pourquoi les immigrés portugais avaient-ils peur de la révolte de mai 68 ?

– Quel portrait peut-on dresser d’un bidonville dans les années 1960 à partir du film ?

– Que symbolise l’image récurrente de la photo déchirée ?

– Pourquoi peut-on dire que le réalisateur travaille à reconstituer une mémoire collective ?

Pour aller plus loin : consultez le dossier thématique.

– José Vieira, le réalisateur du documentaire, a travaillé pendant deux ans pour le magazine « Racines » diffusé sur France 3.

– José Vieira a vécu dans un bidonville portugais de Massy, en banlieue parisienne.

– Le réalisateur travaille en ce moment sur un film sur les Roms de Roumanie. Il prévoit de faire un nouveau film sur la Révolution des œillets qui a entraîné la chute du régime salazariste au Portugal en 1974.