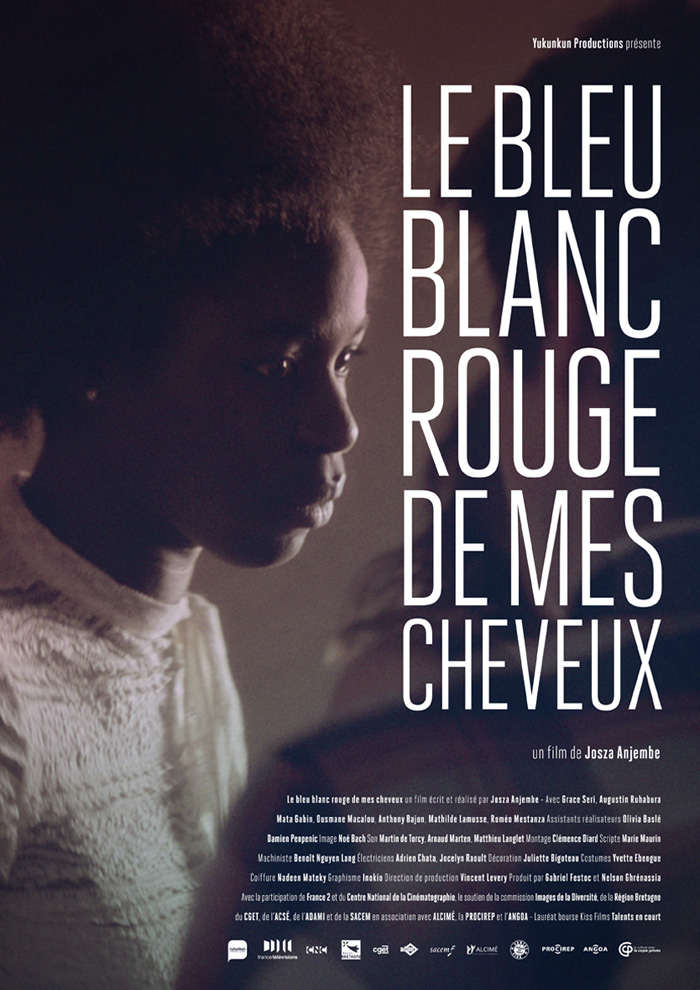

À dix-sept ans, Seyna, une adolescente d'origine camerounaise, se passionne pour l'histoire de la France, le pays qui l'a vue naître et dont elle est profondément amoureuse. Son baccalauréat en poche et sa majorité approchant, Seyna n'aspire qu'à une chose : acquérir la nationalité française. Mais son père, Amidou, s'y oppose farouchement.

Consultez le dossier de presse complet du film et la page internet officielle du film.

Contactez la société de production :

- Yukunkun productions

- 5 passage Piver

- 75011 Paris

01 42 77 31 03

- 1 Personnage attachant,

- 2 Scènes poignantes,

- 3 Fin forte et symbolique.

Choisir la nationalité française, est-ce renier ses origines ? A partir de quand peut-on considérer qu’on est devenu français ? A travers un conflit familial, le film exprime les questionnements identitaires de la double-culture.

Festivals :

Festival du film de l'ouest, Betton – Compétition,

Palm Springs festival, USA – Compétition,

Black Film Festival, Montreal – Compétition,

Parties de Campagne, Nevers – Compétition,

Ecrans Noirs, Yaoundé (Cameroun) – Compétition,

Arusha African Film Fest, Barbade – Compétition,

International Images festival, Zimbabwe – Compétition,

Black Movie Summer, Paris,

Festfrance, Brésil – Compétition,

Festival Jean Carmet, Moulins – Compétition,

Ecrans Libres, Aigues-Mortes – Compétition,

CineAfricano, Verone (Italie) – Compétition,

Tounez Court, Saint-Etienne – Compétition,

Off Courts, Trouville – Compétition,

Manlleu Film festival, Espagne – Compétition,

Festival du film de St Paul trois Chateaux – Compétition,

Festival America Molo Man, Guyane – Compétition,

Festilag, Abjdjan (Cote d'Ivoire) – Compétition,

Festival du film Européen de Brest - Made in Breizh,

I luv Africa Film Festival, Ghana – Compétition,

Uppsala Short film fest, Uppsala (Suède) – Compétition,

Festival International du film de Saint-Jean de Luz – Compétition,

Izmir Kisa festival, Turquie – Compétition,

Molodist, Kiev (Ukraine) - Hors compétition,

Journées de la diversité, Rouen,

Rencontres passeurs d'images, 104, Paris,

Festival du film de famille, Saint-Ouen – Compétition,

FICFA, Canada – Compétition,

Festival France Odéon, Florence,

Cinébanlieue, Paris – Compétition,

Un poing c'est court, Vaulx-en-Velin – Compétition,

Court en Champagne, Ay – Panorama,

Festival Résonance, Bobigny - Hors compétition,

Festival Combat, Josselin – Compétition,

Festival du film d'éducation d'Evreux – Compétition,

Festival du film de Villeurbanne - Séance de rattrapage,

Children International film festival, Chicago (USA),

Festival du film de Clermont Ferrand - Sélection Adami,

Premiers plans, Angers - Séance Talents en court,

Festival Travelling, Rennes - Programmation Courts à l'ouest,

Luxor African Film festival, Egypte – Compétition,

Festival du film d'Aubagne, Aubagne – Compétition,

Sélection Prix France Télévisions 2017,

Afrika Film Festival, Louvain la neuve (Belgique) – Compétition,

Rencontres du film court, Antananarivo (Madagascar),

Lussac Tout Courts – Compétition,

Festival P'tit Clap, Levallois - Compétition Lycéens,

FEC, Reus (Espagne) – Compétition,

New-York International Children film festi, USA – Compétition,

Festival du films de femmes de Rouen,

Festival du film francophone de Vienne - Compétition,

Human Rights and Arts Film Festival, Melbourne (Australie) - compétition

Prix :

Prix du Public, Festival du film de l'Ouest,

Prix HP Bridging the borders, Palm Springs,

Prix du public, Parties de Campagne,

Prix du Public de la Ville de Trouville, Off Courts,

Prix du Public, Saint-Jean de Luz,

Prix des Droits de l'Homme, Saint-Paul-Trois-châteaux,

Prix Public du Jeune Espoir féminin, Festival Jean Carmet,

Mention Spéciale du Jury jeune espoir, Festival Jean Carmet,

Prix du Court-métrage, RégioFun Katowice,

Prix du Public, Festifrance,

Prix d'interprétation féminine, Festifrance,

Prix du Public, Courts à l'Escurial,

Grand Prix, Ecrans Libres,

Prix Coup de coeur du jury, Vaulx en Velin,

Prix des Lycéens, Il parait qu'eux,

Prix d'Interprétation féminine FTV – Clermont-Ferrand,

Prix du Public, Kinoma.

La nuit est encore noire. Il est très tôt. Un homme prend le bus, mécaniquement, pour rejoindre son travail qui consiste à enlever les feuilles et les épines des roses dans un grand atelier vide.

C’est le père de Seyna, adolescente de 17 ans d’origine camerounaise passionnée par ses cheveux qui forment une tignasse bien fournie. Seyna aide son père à enlever une épine de son doigt lorsqu’il est rentré du travail, et que le reste de la famille se réveille à peine.

A son lycée, Seyna découvre les résultats du Bac : elle a une Mention. Son amie Chloé est fière. Et Jérémy semble enfin s’intéresser à elle : il la questionne sur l’Histoire de France et Seyna est incollable. La France, elle la connaît par cœur.

Son Bac en poche, elle va pouvoir faire une demande officielle de carte d’identité française. Pour son père, c’est hors de question. Il ne donnera pas sa fille à la France, ce pays qui le fait trimer depuis si longtemps. Pour lui, c’est une trahison, un abandon des origines camerounaises de Seyna.

Mais Seyna, c’est son rêve de devenir « une vraie » Française. Même lors de la fête organisée par Jérémy, elle ne parvient pas à s’amuser. Après une nouvelle dispute avec son père, elle décide de lui voler sa carte de séjour pour faire faire sa carte d’identité française en cachette. Mais il y a un souci. Ses cheveux dépassent du cadre de la photo d’identité. Impossible de valider la demande de carte d’identité.

Seyna fait alors le choix douloureux de se raser la tête pour enfin accéder à cette nationalité française dont elle rêve. Cette épreuve finit par rapprocher le père et la fille : leur amour ne dépend pas d’une carte d’identité.

« Si je ne sais pas d’où je viens, je ne sais pas où je vais », Josza Anjembe.

Josza Anjembe est née en 1982 d’une mère infirmière et d’un père ouvrier camerounais. Elle grandit à Bondy et raconte : « Le 93, c’est mon sang ». Après une formation au conservatoire de musique, elle devient journaliste, et réalise « Massage à la camerounaise », son premier documentaire, après avoir appris que des femmes camerounaises se font « repasser » les seins pour en freiner le développement. « Le Bleu Blanc Rouge de mes cheveux » est son premier court métrage de fiction.

La nuit. Amidou fait les cent pas devant un arrêt de bus qui, filmé frontalement et en plan large (c’est-à-dire que de l’espace est laissé dans le cadre pour le décor), évoque une cage. Amidou semble en errance, incapable de tenir en place contrairement aux deux autres personnes qui attendent. Dans le bus, il est le seul passager : il travaille à l’heure où tout le monde dort encore.

Ces premières scènes expriment une solitude qui est encore accentuée par le vide de l’entrepôt dans lequel Amidou travaille : il ne semble y avoir personne à part lui et le « nouveau » à qui il montre la routine de son travail. La caméra, portée à l’épaule, se met dans les pas d’Amidou, le suit dans son espace de travail afin de faire ressentir son quotidien, sa routine. On sent une lassitude chez le personnage lorsqu’il effeuille et rafraîchit la fleur, l’attention de la caméra se porte sur ses gestes et la scène est filmée comme un rituel blasé. Plutôt que de privilégier les plans larges, nous sommes toujours très proches du personnage, et le décor n’est pas très présent à l’image, ce qui renforce l’impression d’être dans un lieu étouffant, enfermant.

C'est seulement au lever du jour qu’Amidou rentre chez lui se coucher. Après l’apparition du titre, le film change de point de vue, et c’est Seyna, la fille d’Amidou qui devient le personnage principal, celui que l’on va suivre.

L’apparition du personnage principal est donc délayée. Commencer le film sur le père, c’est donner un contexte au récit. C’est en observant le quotidien de labeur de cet homme que nous pouvons comprendre les raisons de sa colère contre la France et son refus d’accorder à sa fille la nationalité française. L’épine dans son doigt que lui retire Seyna montre les stigmates, la trace d’un travail usant qui épuise et esquinte Amidou. C’est un homme qui a perdu sa dignité : « j’ai suffisamment été humilité comme ça ». Il puise sa fierté dans ses origines camerounaises car la France ne lui a offert qu’un métier laborieux et asservissant.

La première fois qu’on voit Seyna à l’image, elle s’occupe méticuleusement de ses cheveux. Le personnage est immédiatement identifié par sa coiffure. La caméra prend le temps d’observer Seyna et de nous faire ressentir l’importance qu’ont pour elle ses cheveux en laissant l’action se dérouler dans le cadre, sans montage. Le miroir est très présent, il prend une grande place, et évoque la question de la dualité, de l’identité : qu’est-ce qui nous définit, qu’est-ce qui nous identifie ?

Djibril, le petit frère de Seyna s’interroge quand cette dernière évoque sa demande de nationalité française : « je croyais que j’étais camerounais ». Seyna lui répond : « t’es surtout français puisque t’es né ici ». La double-culture pose la question de l’identité : à quel pays appartient-on ? Peut-on devenir français sans renier ses origines ? « Pourquoi je peux pas être les deux ? » demande Djibril. « C’est la loi, il faut choisir ». Une nationalité peut-elle véritablement en remplacer une autre ? Le film atteste de la difficulté de se construire identitairement lorsqu’on doit choisir entre le pays de ses origines et celui où naît. C’est une violence sociale, parce qu’on impose à Seyna une rupture : on l’oblige à renoncer à sa nationalité camerounaise pour devenir totalement française.

Pour le père, le choix de Seyna est insupportable. Il reporte sa colère contre la France sur la demande de nationalité française que désire faire sa fille. « Je ne donnerai pas ma fille à ce pays » dit-il. Pour lui, le changement de nationalité va de pair avec un changement d’identité : si sa fille devient française, elle devient quelqu’un d’autre, il la perd.

Pour Seyna, le bac est un moment symbolique, décisif : il définit son intégration sociale. « Ils doivent être fiers tes parents » lui dit le jeune homme dont elle est éprise. « Ouais. Enfin j’ai pas eu le choix » répond-elle. Avoir mention très bien est pour elle une façon de prouver qu'elle est aussi française que les autres. Elle connaît par cœur l’histoire de France, toutes les dates importantes : bien qu’elle n’ait pas encore officiellement la nationalité, Seyna est parfaitement française. Sa passion pour la politique et son ambition d’intégrer Science-Po cassent les clichés, parfois encore présents, d’une jeunesse issue de l’immigration entièrement désœuvrée et désintéressée des études supérieures.

Malgré ce parcours sans faute, le questionnement identitaire de Seyna l’isole et la sépare des autres qui sont éloignés de ces problématiques. Seyna est tiraillée entre ses origines camerounaises, représentées par sa famille, et la reconnaissance de son appartenance à la société française qui s’incarne dans la demande de nationalité. Allongée tête à tête avec son amie Chloé, Seyna est filmée en « plongée zénithale », c’est-à-dire que la caméra la filme d’un point de vue supérieur et parfaitement vertical, ce qui traduit le destin écrasant que subit le personnage.

Lorsque Seyna arrive à la fête, elle semble perdue. La caméra, portée à l’épaule, suit son errance de la même manière qu’elle suivait Amidou dans l’espace de l’entrepôt. C’est une façon de les rapprocher, d’évoquer leur solitude face à la difficulté de se faire accepter par la société française. Lorsque Seyna danse, la caméra se rapproche d’elle petit à petit pour l’isoler du reste des jeunes et nous faire ressentir sa solitude au milieu de la foule.

Bien qu’excellente élève, Seyna est encore « hors-cadre », comme on lui dit lorsqu’elle vole la carte de séjour de son père pour faire sa demande de nationalité. La faute à ses cheveux qui dépassent du cadre strict de la photo. Et pas n’importe quelle photo : une photo d’identité justement. Les cheveux de Seyna représente son identité camerounaise, et il lui faut s’en séparer. Son désarroi lorsqu’elle sort de chez le photographe se traduit par l’utilisation du flou à l’image qui souligne le fait que le personnage est perdu, désorienté, et désemparé.

Seyna décide de se raser la tête pour pouvoir rentrer dans le cadre de la photo d’identité. C’est un geste symboliquement très fort : elle est forcée de se délester de ce qui constitue une partie intégrante de son identité. La cape noire, la tête baissée de Seyna qui s’est résignée, et l’attitude de la coiffeuse qui demande tristement : « vous êtes sûres ? » donnent à cette scène un aspect mortuaire, comme si Seyna était en train de tuer une partie d’elle-même.

La réalisatrice filme le rasage de son crâne « en direct », en laissant du temps passer afin de nous faire ressentir le supplice du personnage. Sa tête entièrement rasée, Seyna se contemple dans le miroir, et le cadrage fait écho à la première fois qu’elle apparaissait à l’écran, devant le miroir de la salle de bain. Maintenant, elle ne semble plus se reconnaître – est-elle devenue quelqu’un d’autre ? Est-elle enfin devenue, officiellement, française ?

Mais surtout, Seyna cesse-t-elle d’être camerounaise lorsqu’elle rase sa tête pour rentrer « dans le cadre », c’est-à-dire dans la norme ? L’étreinte finale avec son père semble indiquer le contraire. On ne cesse pas d’être quelque chose parce qu’un papier le dit. Lorsque son père la prend dans ses bras, c’est à la fois une réconciliation, et une façon de montrer que notre héritage et nos origines ne sont pas enfermés dans des papiers d’identité. Ils sont en nous, nous les portons. L’amour filial transcende les normes auxquelles on doit se conformer, car contrairement à ces normes sociales, culturelles et administratives, il est dans l’acceptation. « Le bleu blanc rouge de mes cheveux » est un film sur la question identitaire qui nous dit, peut-être, que ce sont au fond les choses auxquelles on accorde de l’importance qui nous définissent.

- – Pourquoi Seyna choisit-elle de se raser le crâne à la fin du film ?

- – Comment ça se passe quand on doit changer de nationalité ?

- – Que pensez-vous du travail du père ? A-t-il raison d’être en colère contre la France ?

- – Comment interprétez-vous la dernière scène du film lorsque le père enlace sa fille ?

- – Selon vous, pourquoi Seyna veut-elle à tout prix avoir sa carte d’identité française ? Pensez-vous que c’est important ?

- – Est-ce qu’on peut être parfaitement français sans renier ses origines ?

- – C’est la réalisatrice, Josza Anjembe, qui a composé la musique du générique de fin ! En effet, elle a été formée au Conservatoire de musique.

- – Une quarantaine de personnes a composé l’équipe de tournage.

- – Josza Anjembe a beaucoup travaillé sur les sensations des personnages avec les comédiens, en amont du tournage. Le travail de répétition passait notamment par le rire, la danse et les embrassades.