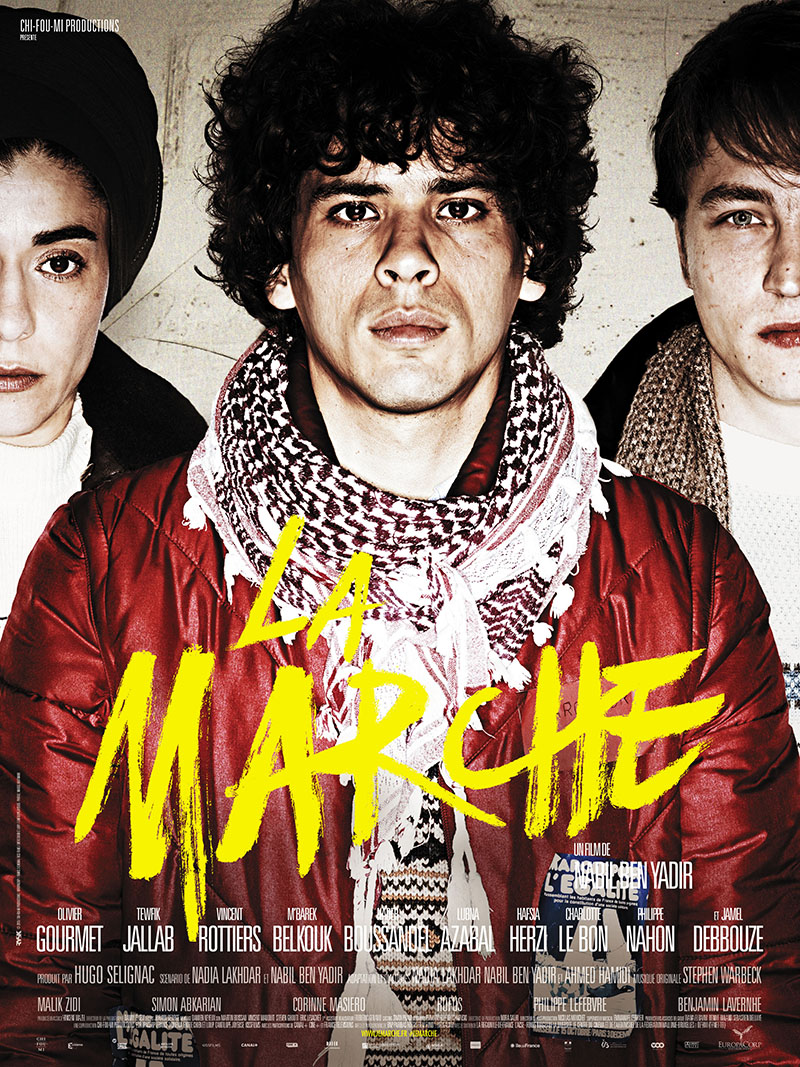

1983. Les crimes raciaux défraient la chronique. Pour ne pas répondre à la haine par la haine, Mohammed et ses amis de la cité des Minguettes décident de lancer une Marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme, plus de 1000 kilomètres entre Marseille et Paris. Au gré de conflits et des rencontres, le mouvement va prendre une proportion qu’ils n’auraient jamais osé espérer.

Retrouvez les offres Vidéo à la demande pour "La marche" sur le site de référencement VOD du CNC.

Contactez la société de production :

- Chi Fou Mi Productions

- 12 rue Barbette 75003 Paris

- Tel. 01 43 38 48 84 ; Fax. 01 43 38 16 10

- Mail : vincent@chifoumiprod.com

Consultez le dossier de presse complet du film et la page internet officielle du film.

- 1. Un vrai divertissement,

- 2. Beaucoup d'émotion,

- 3. L'humour.

« La Marche » reconstitue le climat de tension des années 1980 autour des crimes raciaux. Il interroge notre époque en miroir de celle du film, et oppose au racisme et à la haine un mouvement pacifique proche de la désobéissance civile prônée par Gandhi.

Le difficile combat des immigrés, traités comme des citoyens de seconde zone, brasse une formidable diversité : les Droits de l’Homme, c’est l’affaire de tous.

Prix :

- Magritte du Cinéma 2015 :

- - Meilleure actrice dans un second rôle pour Lubna Azabal,

- - Meilleur montage pour Damien Keyeux.

Nominations :

- Les Magrittes du Cinéma 2015 :

- - Meilleure réalisation,

- - Meilleur film,

- - Meilleur réalisateur,

- - Meilleur scénario original,

- - Meilleur acteur dans un second rôle pour Olivier Gourmet.

- Lumières de la presse étrangère 2014 :

- - Meilleur scénario,

- - Révélation masculine de l’année pour Tewfik Jallab.

- Festival International du Film de Marrakech 2013 :

- - Etoile d’Or / Grand Prix,

- - Prix du Jury,

- - Prix de la mise en scène.

C’est un soir comme les autres dans la cité des Minguettes à Vénissieux, Mohamed et ses amis traînent devant leur immeuble et discutent. Mais un homme poursuivi par un chien policier les tire de leur flânerie. Mohamed s’interpose et se fait tirer dessus.

A sa sortie de l’hôpital, ses copains jurent vengeance. Mais Mohamed refuse de répondre à la haine par la haine. Avec l’aide du curé Christophe Dubois, il lance une Marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme, qui se fait dans un fort climat de tension suite à divers crimes raciaux qui ont défrayé la chronique. Leur but est de marcher jusqu’à Paris.

Ils sont neuf à partir sur les routes avec l’espoir de faire passer un message et de réveiller les consciences. En plus de Mohamed et du curé Christophe, il y a Claire la photographe, Yazid le guitariste en santiags, René le misanthrope, Kheira la militante et sa nièce Monia qui est étudiante. Et puis il y a les copains des Minguettes, Farid et Sylvain, qui lui, tombe amoureux de Monia.

Cette joyeuse bande hétéroclite devra faire face à diverses agressions et violences qui remettront en cause le mouvement qu’elle a lancé, et sera parfois divisée par des querelles internes. Mais vaille que vaille, ils marcheront jusqu’à Paris, où ils seront rejoints par plus de 100 000 personnes.

Nabil Ben Yadir est né le 24 février 1979 en Belgique. Il commence sa carrière au cinéma en 2001 comme acteur et joue des petits rôles. Il réalise son premier court-métrage, « Sortie de clown », en 2004.

En 2009, il tourne un premier long métrage, « Les barons », une comédie avec Edouard Baer. C’est en 2013 qu’il réunit un casting cinq étoiles pour « La marche », qu’il tourne en France. « Angle mort », son troisième long métrage, marque son retour en Belgique et sort en 2017.

La chanson « Hexagone » de Renaud retentit. Un montage clipesque débute alors, mélangeant les images d’actualité de l’époque : les années 1980 sont déjà des années sombres pour les immigrés et les enfants d’immigrés. Dans ce générique, il y a tout l’enjeu du film : coller au réel, à l’Histoire, à l’événement, tout en revendiquant la fiction, et être dans un geste de cinéma. Car quoi de plus spécifiquement cinématographique que le montage, est c’est bien lui qui règne en maître en agençant et en rythmant les images historiques.

La question du rythme est essentielle dans ce film, car si Nabil Ben Yadir, le réalisateur, entend nous faire passer un message, il tient à le faire en nous divertissant. Loin des images mornes et vacillantes de ce qu’on pourrait appeler, pour citer François Truffaut, « une certaine tendance du cinéma français », « La Marche » recherche une dynamique du filmage, une beauté plastique des plans, et surtout, fourmille d’idées de montage, de cadrages et de mouvements de caméra.

Nabil Ben Yadir privilégie la caméra portée dans les moments d’agitation : les débats, les disputes, les agressions,. ces moments de paniques, de coups de gueule, de violences, voient leurs effets décuplés par un montage très « cut » (c’est-à-dire que beaucoup d’images s’enchaînent rapidement), et nous immergent au cœur de l’action. Des mouvements de caméra plus lents, plus stables, traduisent eux que quelque chose est en marche ; une idée, une pensée, des gens sur le chemin. C’est par exemple la caméra qui tourne autour de Kheira qui fait son discours en parlant dans le micro, ou la succession d’images qui montre la progression de la marche de la bande – des mouvements de caméra latéraux (ou « travellings ») s’enchaînent avec un montage en « fondu enchaîné » (une image disparaît lentement en laissant la place à une autre) pour nous donner la sensation du temps qui passe. Ces scènes, en opposition à celles où l’agitation et la violence l’emportent, montrent la lente évolution d’un combat pour l’égalité, et reposent donc sur un maniement plus souple et fluide de la caméra.

Le réalisateur multiplie également les gros plans sur les mains des personnages, évoquant la main jaune du slogan « Touche pas à mon pote » lancé par SOS Racisme, qui sera créé suite au mouvement lancé par ces marcheurs.

Le réalisateur, privilégiant le geste de cinéma (cette notion de geste étant relayée par les gros plans sur les mains), a pris quelques libertés avec la réalité historique. L’agression de Monia en fait partie. Mais elle était essentielle pour répondre en miroir aux menaces des conducteurs racistes qui brandissaient un fusil sur une route de campagne. Quand ces derniers s’éloignaient enfin de nos protagonistes, leur voiture disparaissait dans un flou très prononcé. On retrouve exactement le même procédé, la même façon de filmer, lorsque Monia s’éloigne de la cabine téléphonique pour aller démarcher un groupe d’hommes qui se révéleront à la scène suivante l’avoir agressée : elle disparaît dans le flou. Ainsi le racisme est le même à la campagne et à la ville, la violence n’a pas de terreau privilégié, et cette utilisation du flou semble indiquer que toute haine est un fondamental manque de clarté, un aveuglement, une déformation de la vision, comme une rétine abîmée.

C’est justement tout l’enjeu pour les personnages du film : faire passer un message, pour éveiller, éclairer. Toute haine est obscure, toute paix est une mise en lumière (et mettre en lumière, c’est l’acte fondamental du cinéma : de la lumière projetée sur une toile). C’est pour cela que Monia ne peut pas se résoudre à quitter le mouvement. Elle se remet en marche, et la caméra, la filmant de profil, va presque plus vite qu’elle. Monia, au bord de sortir du cadre, doit batailler pour ne pas se faire évincer, pour rester à l’image.

Cette violence subie, elle est la même qu’on soit enfant d’immigré, ou, tout simplement, une femme. Le film vient nous rappeler cela tragiquement avec la scène de tentative de viol. Il y a une solidarité dans l’oppression, dans la violence subie. « Tu devrais te contenir » , dit-on au personnage de Yazid, le guitariste. « Je fais que ça », répond-il froidement. Pour ne pas céder à la haine, se soumettre à la violence des détestations aveugles en répondant par sa propre violence, c’est tout un combat intérieur, qu’il est difficile de gagner seul.

Tout n’est pas rose au pays des marcheurs. Doutes, dissensions, la diversité de leur groupe est parfois aussi source de conflit. "Un Français et une Arabe c'est pas possible" dit Monia à Sylvain, son amoureux. "T'es plus Française ?" s’étonne-t-il. "C'est pas du racisme, c'est culturel", tente-t-elle d’expliquer. C’est aussi la dispute, violente, entre Christophe le curé et Kheira la militante. Ces déchirements internes sont encore présents quand les marcheurs tentent de rallier des personnes d’origine maghrébine qui leur reprochent d’avoir « starifier » la lutte et d’avoir galvaudé leur combat.

Les marcheurs poursuivent malgré tout. Car plus que tout, ils cherchent à faire quelque chose, plutôt que de subir sans bouger. Ce mouvement, cette marche, c’est avant tout cela : faire quelque chose, se mettre en mouvement, bouger, agir, essayer. Pour en tirer, au moins, une fierté. Fierté qui est sentiment d’exister, d’être là pour quelque chose, d’être reconnu. « Aujourd’hui, c’est les parents qui suivent les fils et les filles », dit fièrement le père de Farid. Mohamed et ses copains incarnent cette génération née en France de parents immigrés qui, depuis longtemps maintenant, s’est mise en marche pour qu’un jour, toute l’obscurité de la haine soit chassée par la lumière.

- - Quelles sont selon vous les ressemblances et les différences entre la façon dont étaient traités les immigrés en 1983, date où se déroule le film « La marche », et la façon dont ils sont traités aujourd’hui ?

- - Pourquoi éclate la dispute entre Christophe et Kheira (juste avant que Christophe ne perde conscience) ?

- - Que symbolise cette marche pour les personnages du film ? Qu’est-ce qui les pousse à continuer coûte que coûte ?

- - Pourquoi les personnages sont-ils accusés d’être des « stars » par une assemblée d’origine maghrébine ?

Pour aller plus loin : consultez le dossier pédagogique complet du film réalisé par le café pédagogique.

- - La personne véritablement à l’origine de la Marche ne s’appelle pas Mohamed mais Toumi Djaïdja. Il était président de l’association SOS Avenir Minguettes lorsqu’il a reçu une balle suite à une bavure policière.

- - La véritable Marche a été influencée par le film « Gandhi » de Richard Attenborough, dans lequel on peut voir la célèbre marche du sel. Ce film, sorti en 1983, a influencé Toumi Djaïdja sur le lancement de sa marche qui donnera donc, 30 ans plus tard, à son tour naissance à un film.

- - Olivier Gourmet s’est blessé pendant le tournage : paralysie de la jambe gauche, et encore neuf semaines de marche à tourner. Il a malgré tout continuer le tournage !

- - Stephen Warbeck, le compositeur de la musique du film, avait gagné l’oscar de la musique pour « Shakespeare in Love ».

- - Le producteur du film est né le 15 octobre, date où la marche a débuté, et le fils de Jamel Debbouze est né un 3 décembre, date où la marche s’est finie !