Sonia Bergerac est prof de français dans un collège de banlieue. Dépassée par l’attitude de ses élèves turbulents, elle tente tant bien que mal de faire son cours mais est au bord de la crise de nerf. Lorsqu’elle trouve un pistolet dans le sac d’un de ses élèves, un concours de circonstance la pousse à prendre une partie de sa classe en otage.

Retrouvez les offres Vidéo à la demande pour "La journée de la jupe" sur le site de référencement VOD du CNC.

Contactez la société de production :

- Mascaret Films

- 12 rue Servandoni, 75006 Paris.

- Adresse de correspondance:

- 10 rue Waldeck Rochet - Bâtiment 521 93300 Aubervilliers

- Tél.: 01 53 56 41 20

- mascaretfilms@mascaretfilms.com

Téléchargez le matériel de presse du film et consultez la page internet officielle du film.

- 1.Suspense,

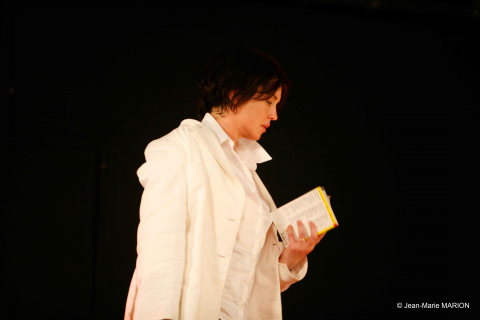

- 2. Performance acclamée d’Isabelle Adjani,

- 3. Sans complaisance.

Dans le microcosme d’un collège difficile, au-delà des clichés, découvrez les mécanismes des relations de domination, entre professeur(e)s et élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes.

Un film sur l’école et les limites de son fonctionnement. Sur la question de la laïcité et la domination masculine misogyne qui règne dans les quartiers populaires.

Le réalisateur choisit de redonner le pouvoir aux femmes, le temps d’une prise d’otages.

Diffusion Télé : Arte

Prix :

César 2010 de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani,

Prix de la Meilleure Fiction 2009 du Syndicat français de la critique de cinéma et des films de télévision,

Prix Lumières de la meilleure actrice 2010 pour Isabelle Adjani,

Globe de Cristal de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani,

Etolie d’Or du premier rôle féminin français pour Isabelle Adjani.

Nominations : César 2010 du meilleur film, César 2010 du meilleur scénario original.

Sonia Bergerac, prof de Français dans un collège difficile, donne ses cours en jupe, bien que le proviseur le lui déconseille. Comme tous les jours, ses élèves sont dissipés, voire turbulents. Insultes, bagarres, Sonia est submergée et ne parvient pas à se faire respecter. Elle est au bord de la crise de nerf et doit prendre un cachet avant de se jeter dans l’arène de sa salle de classe, sous les moqueries des adolescents.

Sa salle de classe, aujourd’hui, c’est l’espace-théâtre du collège : Sonia tente d’initier ses élèves à Molière. C’est un échec complet. Lorsqu’elle trouve un pistolet dans le sac de Mouss, le caïd de la classe, et refuse de le lui rendre, l’adolescent devient violent. Sonia tire par inadvertance, blessant Mouss à la jambe. Prise de panique, Sonia parvient à prendre une dizaine d’élèves en otage, alors que les autres s’enfuient.

Les forces spéciales du Raid s’installent alors dans le collège pour négocier la libération des otages, mais elles pensent que le preneur d’otages est Mouss. Le brigadier Labouret est en charge de la négociation. Il est à fleur de peau : sa femme vient de le quitter, le matin même.

Dans la salle de théâtre, Sonia, arme au poing, force ses élèves à réciter l’histoire de la vie de Molière. Elle profite de l’autorité que lui confère le pistolet pour dire à ses élèves tout ce qu’elle a sur le cœur. Devant le collège, les médias s’affolent déjà, la foule s’amasse, et la révolte gronde.

Mouss feint de perdre connaissance et attaque Sonia. C’est alors Nawel, une jeune élève, qui récupère l’arme dans la bagarre, et à la surprise générale, elle se range du côté de sa prof en braquant les autres élèves. C’est à son tour maintenant de dire ce qu’elle a sur le cœur. Prenant son exemple, d’autres élèves otages s’insurgent contre Mouss et Sébastien, les deux petites terreurs de la classe. Nawel rend alors le pistolet à Sonia.

Pendant ce temps, les forces du Raid ont réussi à placer une caméra-espion et ont réalisé que le preneur d’otages n’est pas Mouss mais Sonia. Le proviseur révèle son impuissance face au chaos que représente son collège et jette l’éponge. Les autres profs se disputent idéologiquement, témoignent devant les caméras télé, et la ministre veut faire passer Sonia pour une déséquilibrée afin de justifier la prise d’otages auprès du grand public.

Le Brigadier Labouret, lui, tente toujours de négocier avec Sonia, qui a de nouvelles exigences : elle veut être interviewée par des journalistes et désire que la ministre instaure officiellement une « journée de la jupe », une journée où les filles peuvent se vêtir comme elles le souhaitent sans jugement et sans oppression masculine.

C’est alors que Nawel découvre une vidéo sur le portable de Mouss. Farida, une autre jeune otage, a été victime d’un viol collectif filmé par l’adolescent. Sonia le force à donner les noms des violeurs, puis envoie une vidéo qui dénonce les coupables à tous les médias. Le Brigadier Labouret met en relation Sonia avec ses parents qu’elle avait perdu de vue : on découvre qu’ils sont arabes et qu’ils s’étaient disputés à cause de valeurs religieuses.

Mehmet, le souffre-douleur de Mouss, profite de l’inattention de sa prof pour récupérer l’arme. C’est maintenant à lui d’avoir le pouvoir et d’exprimer sa rancœur. De son côté, le Raid est prêt à lancer l’assaut.

Sébastien provoque Mehmet en menaçant sa sœur. Mehmet lui tire dessus. Sous le choc, Sonia récupère l’arme et endosse le crime à sa place auprès du Brigadier Labouret. C’est alors qu’arrivent les journalistes. Mais ce sont en réalité des membres du Raid, et une arme est cachée dans la caméra. Sonia est abattue sous les yeux des élèves en pleurs.

Le film se termine sur l’enterrement de Sonia. Ses amis profs du collège, son mari et ses parents sont là. Mais quelques élèves qui étaient pris en otages sont venus également. Et les jeunes filles portent des jupes.

« Je souhaite avec la Journée de la jupe proposer un récit qui nous rappelle que, quels que soient les choix politiques ou religieux de chacun, il existe des valeurs de base indiscutables et intransgressibles. Ne rien simplifier et ne rien occulter. Croire que les femmes, doubles victimes de leur statut social et familial, peuvent favoriser l'émergence du changement », Jean-Paul Lilienfeld.

Jean-Paul Lilienfeld est né en 1962. Il est le réalisateur du film culte « Quatre garçons plein d’avenir » qui raconte les aventures de quatre étudiants d’Aix-en-Provence qui célèbrent la fin de leurs examens. Il commence comme acteur puis réalisera ensuite lui-même des films. « La Journée de la Jupe » est son quatrième long métrage de fiction sorti au cinéma.

« La journée de la jupe » s’ouvre sur le visage de Sonia Bergerac baigné dans une lumière rouge qui annonce déjà que le sang va couler. Mais qui est cette prof embarquée dans une prise d’otage maladroite et sans revendications (au début en tous cas) ? Le réalisateur met en scène son personnage comme quelqu’un de « normal », banal, une « madame-tout-le-monde ». Sonia Bergerac, ça pourrait être n’importe quelle prof.

Comme Cyrano de Bergerac à qui elle emprunte le nom, Sonia veut souffler de jolis mots à l’oreille de ses élèves. Elle est déterminée, malgré le chahut ingérable nappé de vulgarité et de violence, à leur faire déclamer du Molière. Mais cela ne fonctionne pas, car Sonia Bergerac n’a pas réussi à obtenir la chose la plus essentielle pour ses élèves : leur respect. Face à des jeunes qui vivent dans la violence quotidienne (il ne faut presque rien pour faire éclater une bagarre parmi les rangs), elle va gagner ce respect par la force, opposer une violence encore plus grande, plus spectaculaire, à leur violence quotidienne. C’est évidemment l’arme dont elle menace les jeunes pris en otage. L’arme vient inverser le rapport de force et ré-institue la prof comme figure d’autorité. Une partie de la classe se ralliera alors à son camp.

Au départ, cette inversion s’exprime dans la domination de la prof sur ses élèves : elle prend sa revanche. Le début du film, avant même l’entrée dans la salle de théâtre, montre les élèves comme un groupe instable, agressif et hostile : le réalisateur Jean-Paul Lilienfeld filme Isabelle Adjani comme une proie au milieu d’une meute de loups. La soudaine puissance que lui confère l’arme change la donne et fait de ses élèves les proies. La première revanche que va prendre Sonia, c’est de s’acharner à leur faire apprendre la vie de Molière.

La salle de théâtre souligne alors l’universalité du film : les personnages sont des représentations, ils incarnent une idée, un archétype. Molière est convoqué pour faire écho à un enjeu crucial de « La Journée de la jupe » : la Farce. Il y a quelque chose de la farce dans cette situation d’une prof au bord de la crise de nerfs qui devient preneuse d’otages sans le faire exprès et profite de son arme pour faire lire du Molière à ses élèves. C’est que la farce n’est jamais très loin du drame, et dans le film comme chez Molière, elle est là pour révéler les travers de la société.

Et ce que révèle cette farce tragique, c’est avant tout un système de domination masculine opprimante (jusqu’au viol collectif filmé avec le téléphone), qui s’incarne dans les personnages de Mouss et Sébastien, les deux caïds qui terrorisent toute la classe. D’origine ethnique et d’appartenance religieuse différentes, ces deux adolescents ont en commun d’avoir un comportement machiste violent déterminé par une vision archaïque de la virilité. Comme le disent certains personnages, les femmes ont mis une éternité avant d’avoir le droit de porter un pantalon, et maintenant elles doivent regagner le droit de porter une jupe.

C’est contre ces deux petits tyrans qu’une partie des otages se rallie avec leur prof. La prise d’otages finit par se transformer, non pas en cours de Français, mais en leçon : une leçon de vie. Le pistolet devient une « tribune », quiconque le tient a, enfin, le droit à la parole, le droit de dire ce qu’il ressent au fond de lui. C’est d’abord Sonia qui, les larmes aux yeux, supplie les adolescents de ne pas s’enfermer dans leur statut de victime. Puis Nawel, qui s’oppose à la barbarie de la mafia des quartiers (Mouss propose sa protection à sa prof au début du film, ce qui rappelle les procédés de la Mafia, tout comme les menaces qu’il profère à l’encontre de la prof et des élèves).

C’est peut-être bien Nawel le personnage central du film. Celle qui exprime que l’intégration, la confluence des origines, la réussite du vivre-ensemble, passera par la ré-organisation des rapports entre les femmes et les hommes. Pour elle, la prise d’otages devient un cocon, un espace protégé, où elle peut parler librement, et ne plus être dominée par les garçons de sa classe qui sèment la terreur : « moi je veux que cette prise d’otages elle dure toute la vie » dit-elle.

A l’extérieur, le proviseur est dépassé et avoue n’avoir jamais eu pouvoir réel sur son établissement. Le négociateur est en pleine crise de couple et son chef ne désire qu'un assaut en bonne et due forme tandis que la ministre de l’éducation pense à sa carrière. Et surtout, les caméras s’affolent devant les grilles du collège, recueillant les témoignages au hasard. « C’est pas un crime de filmer » dit Mouss à propos de la vidéo du viol, et pourtant, les caméras tuent, par l’information qui n’informe pas, par les images qui déforment, qui réinventent le réel sans y réfléchir. Les caméras tuent, et c’est bien une caméra pointée sur Sonia qui cause sa mort – l’arme était cachée à l’intérieur.

« La Journée de la jupe » est un film qui peut mettre en colère. En colère contre les médias irresponsables, contre les écoles qui ne marchent plus, en colère contre les jeunes qui ne semblent connaître que la violence et les insultes. Et pourtant, même Mouss a une autre facette. Sa mère le dit au Brigadier Labouret : à la maison, c’est le plus exemplaire des garçons, il s’occupe de ses frères et sœurs et ne manque jamais de respect à ses parents. Il y a qui on est à la maison, en famille, et il y a qui on est dans la rue, à l’école, parmi les autres.

C’est cette dynamique que le film tente de déconstruire, passant du groupe chaotique des élèves au début du film aux individualités, jusque-là silencieuses, qui prennent la parole lorsque le pistolet leur revient. Cette colère qui peut nous saisir lorsqu’on voit le film, nous ferait presque accepter cette image des mains de Sonia, tenant l’un par-dessus l’autre le livre et le pistolet. Peut-on, doit-on, enseigner par la force ? Est-ce que la colère du personnage, ou même celle du spectateur, rend cet amalgame de l’arme et du livre légitime ? Ou est-ce une image pour dire qu’un livre est déjà, en soi, une arme, et qu’apprendre, c’est s’armer ?

C’est à chacun d’y répondre pour lui-même. Mais dans toute cette colère, cette souffrance, il y a un apaisement. Le film se termine sur un espoir : les jeunes filles portent une jupe lors de l’enterrement. Cette jupe qui symbolise une féminité assumée, une liberté reconquise. La leçon n’aura pas été vaine. Dans toute cette violence, il y avait un apprentissage à tirer pour l’avenir.

- - Pourquoi selon vous le réalisateur a-t-il placé la prise d’otages de son film dans une salle de théâtre ?

- - Y’a-t-il selon vous un méchant dans le film ?

- - Y’a-t-il selon vous un héros ou une héroïne dans le film ?

- - Pourquoi Nawel rend-elle l’arme à sa prof ?

- - Que symbolise la journée de la jupe selon vous ? Comment expliquez-vous qu’à la fin du film les jeunes filles portent une jupe pour l’enterrement ?

- - Quelle est l’importance des médias dans ce film ? Sentez-vous une différence entre l’agitation à l’extérieur du collège et celle à l’intérieur de la salle de théâtre où a lieu la prise d’otages ?

- - Jean-Paul Lilienfeld parle des origines du projet : « Le déclic s'est produit fin 2005. Je voyais tout brûler, je voyais des mères expliquer qu'elles n'arrivaient pas à retenir leurs enfants à la maison parce qu'ils étaient trop en colère et en même temps, je ne voyais pas une seule fille dans la rue. Et tout à coup, je me suis demandé si les filles n'étaient pas en colère ou si elles étaient déjà matées. C'est de là que c'est parti ».

- - « La Journée de la jupe » a été prévu pour la télévision : il a été diffusé sur Arte avant de sortir au cinéma.

- - La journée de la jupe existe vraiment ! Le concept a été créé par une classe du lycée technologique d’Etrelles, en Ille-et-Vilaine, qui a organisé la toute première journée de la jupe dont le but était de permettre aux filles de s’habiller comme elles le voulaient sans craindre le jugement des autres élèves. Cette initiative a été bien accueillie, et toute la Région Bretagne l’a reprise en la renommant « Printemps de la jupe et du respect ». C’est ensuite au tour de l’association Ni Putes Ni Soumises de reprendre la journée de la jupe dans un appel national pour le 25 novembre 2010. Plus de 150 000 femmes ont répondu à l’appel en portant une jupe ce jour-là.